Перелом шиловидного отростка локтевой кости без смещения

Шиловидный отросток локтевой кости анатомически располагается в месте сочленения локтевой кости с запястными посредством сухожилий. В медицинской практике переломы шиловидного отростка локтевой кости не встречаются в изолированном варианте. Чаще они становятся результатом комплексного и серьезного поражения структур лучезапястной части (травмы суставов, совокупные переломы диафиза и т.д.). Отмечается, что в группе риска находятся пожилые люди и люди с дистрофическими изменениями в мышечной и костной ткани. Но абсолютно здоровые люди также не застрахованы от получения подобного повреждения. Какие виды травмы существуют, чем помочь пострадавшему и как будет проходить диагностика и лечение – эта информация представлена в следующей статье.

Разновидности

В зависимости от механических особенностей процесса травмирования, медики выделяют две большие группы подобных переломов. В них включены компрессионные и отрывные. Подробнее о том, что характерно для выделенных в классификации видов травм, далее.

Компрессионный

Это наиболее распространенный вид повреждения в медицинской практике. Механизм его возникновения таков:

- Происходит удар лучевой кости о близлежащие костные структуры запястья.

- Максимальная нагрузка при ударе приходится на ладьевидную кость, которая передает механический импульс шиловидному отростку.

- Тот, в свою очередь, повреждается и теряет свою целостность.

Данное повреждение чаще всего имеет легкий характер и на рентгенологическом снимке визуализируется в виде аккуратной трещины без образования и смещения отломков. Первым и очевидным симптомом травмы является болевой синдром, который усиливается при попытке совершить движение поврежденной конечность. Далее появляется отек, возможно образование гематом. Кожные покровы приобретают красный оттенок, помимо этого вероятен симптом крепитации. Крепитация – это возникновение хруста при попытке пошевелить рукой.

Отрывной

В отличие от компрессионного, клиническая картина отрывного типа травмы отличается яркой клинической картиной по причине масштаба повреждения.

Каков механизм возникновения отрывного перелома:

- Для возникновения подобного патологического состояния необходимо интенсивное механическое воздействие на выпрямленную руку.

Внимание! Поэтому этот перелом условно называют «сезонным», так как в период оледенения люди инстинктивно подставляют выпрямленную руку при падении, чтобы сохранить равновесие. Удар о твердую поверхность при воздействии массы тела на высокой скорости провоцирует сильнейшее повреждение.

- Далее происходит смещение запястного канала в противовес предплечью.

- Сила, провоцирующая смещение запястья в сторону, заставляет шиловидный отросток не просто повредиться, но и оторваться от места крепления. Поэтому нередко такие травмы сочетаются с частичным или полным вывихов запястья или даже разрывом сухожилия.

Симптоматические признаки перелома схожи с предыдущим, но все же отличаются. Главной отличительной чертой считается наличие острого болевого симптома, который может вызвать болевой шок. При этом, основная боль сконцентрирована именно в запястном канале. Также характерна выраженная крепитация, отечность и образование гематом.

Внимание! Ни в коем случае нельзя самостоятельно проверять крепитацию. Это может вызвать усугубленное смещение отломков кости, которое усложнит репозицию отломков и повысит риск развития возможных осложнений.

Перелом со смещением

Травма со смещением характеризуется сложностью реабилитации и удлинением отведенных сроков на терапию. В этой классификации существует внутреннее подразделение на еще два вида:

- Разгибательный, а также его называют переломом Коллеса. При этой травме, смещение отломков происходит в сторону лучевой и локтевой костей, а также на внешнюю сторону.

- Сгибательный, именуемый также переломом Смита. При этом смещение отломков происходит в ладонь, а само запястье внешне деформируется с возможностью возникновения открытых травм.

На основе этих характеристик, рисуется симптоматическая картина повреждения шиловидного отростка локтевой кости со смещением:

- Визуализирующаяся деформация запястья и/или предплечья.

- Возникновение выраженной отечности в первые минуты после получения травмы.

- Ограниченная функциональность руки в месте локтевого сустава.

- Попытки совершить движение вызывают нестерпимую боль.

- Уловимый скрип отломков кости при попытке развернуть запястье.

Травма без смещения

Компрессионный перелом характеризуется отсутствием образования отломков, а соответственно и отсутствием их смещения. При этом не происходит нарушения целостности мягких тканей, то есть перелом носит закрытый характер. Перелом шиловидного отростка локтевой кости без смещения характеризуется следующими признаками:

- Боль, которая усиливается при движении поврежденной конечностью.

- Отечность, реже развиваются гематомы.

- Возможно легкое повышение температуры до субфебрильных значений, как реакция на нарушение целостности кости.

Важно! Как видите, симптоматический комплекс не сильно выражен, поэтому его легко спутать с обычным ушибом. Такая халатность по отношению к собственному здоровью может печально обернуться для пострадавшего в виде последствий, выраженных в нарушении суставной подвижности, неправильном срастании и пожизненном нарушении функциональности конечности.

Первая помощь

Доврачебная помощь пострадавшему характеризуется в необходимости снизить неприятные ощущения, а также обеспечить полный покой. Для этого необходимо:

- Обеспечить иммобилизацию конечности.

- Обработать открытые раны, если таковые есть, подручными антисептиками, чтобы исключить развитие инфекции в мягких и костных тканях.

- Дать обезболивающее средство. Для этого отлично подойдут средства быстрого действия по типу Кеторола, Баралгина и пр.

- Приложить холод к месту травмы, чтобы убрать лишнюю отечность. Однако, приложенный лед к открытой коже может привести к обморожению. Поэтому прежде чем обеспечить контакт поврежденного участка с холодом, необходимо приложить между ними мягкую ткань.

Что ни в коем случае нельзя делать:

- Специально двигать руку с цель восстановления правильного положения отломков.

- Накладывать согревающие компрессы. Они усиливают кровотечение, провоцируют активность патогенной флоры.

Внимание! Не перебинтовывайте травмированную область, так как это способствует дальнейшему распространению осколков и усугублению ситуации.

Диагностика

При поступлении в стационар, врач сразу определяет совокупность диагностических методов, которые помогут определиться с выбором методов терапии:

- Сбор информации о времени получения травмы, обстоятельств, при которых она была получена и т.д.

- Назначение рентгенологического снимка в разных проекциях. Эта мера оправдывает необходимость полноценно оценить повреждение и степень его сложности.

- При необходимости доктор назначает дополнительные методы визуализации: компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).

- Общие анализы, которые помогут отразить общее состояние пострадавшего на текущий момент.

Оперативные и консервативные способы лечения

Если нет отломков или их смещение менее 3 мм., специалисты выбирают консервативный способ терапии.

Консервативная терапия

Метод лечения без хирургического вмешательства чаще всего реализуется по следующей общей схеме:

- Медики обеспечивают иммобилизацию с помощью наложения гипса. При этом рука сгибается в локте под углом 50 – 90 градусов. Срок ношения подобной повязки в среднем составляет 3-4 недели.

- Каждую неделю проводится мониторинг динамики срастания с помощью рентгена.

- После снятия гипса подключают физиотерапию и лфк.

Оперативное вмешательство

Хирургическим методом проводится репозиция отломков с помощью винтов, пластин, спиц и др. инструментария. При этом срок реабилитации и терапии медикаментами увеличивается, но повышается вероятность избавиться от негативных последствий травмы.

Реабилитация после снятия гипса

Для восстановления врачи подключают лфк (лечебная физкультура), физиотерапию и меняют режим дня и питание пациента.

ЛФК

Упражнения для выполнения, количество повторов, частоту выполнения и многое другое назначает исключительно лечащий врач. Это обусловлено тем, что он понимает специфику повреждения и определяет темпы развития физической нагрузки. На первых этапах восстановления упражнения максимально простые, которые повторяют естественную амплитуду движение (например, разгибание пальцев).

По мере укрепления костей, врач увеличивает нагрузку и позволяет выполнять простейшие бытовые процедуры и операции (брать предметы, протирать пыль и пр.). Далее необходимо восстановить мелкую моторику, для этого подключают упражнения с мелкими предметами и письменные упражнения.

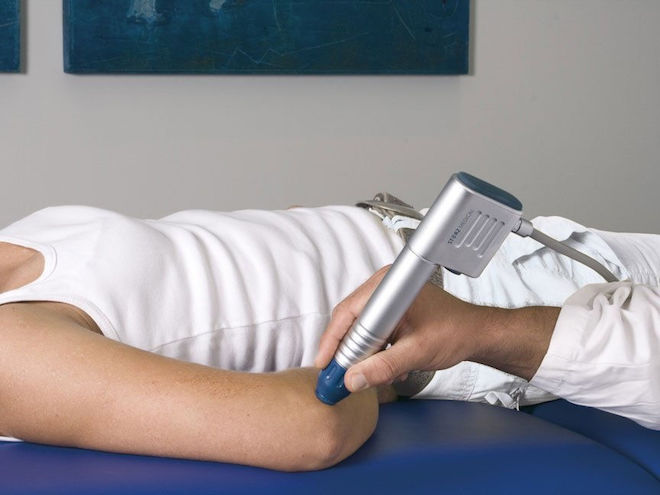

Физиопроцедуры

Основные цели физиотерапии следующие:

- Улучшить кровоток в поврежденной области с целью ускорения регенерации костной ткани.

- Устранить атрофию мышечных структур.

- Снять болезненные ощущения.

- Улучшить проводимость нервных волокон в случае нарушения их деятельности.

Какие способы физиотерапии применимы для переломов шиловидного отростка локтевой кости:

- Магнитотерапия;

- Электрофорез;

- УВЧ – терапия.

- Ультразвук.

- Низкочастотные вибрации и т.д.

Сроки восстановления и могут ли быть осложнения

Средние сроки на полное восстановление составляют от 3 до 6 месяцев (с момента начала ношения гипса и до развития полной функциональности). Они зависят от сложности травмы и индивидуальных особенностей пострадавшего (возраст, хронические заболевания, вредные привычки и т.д.).

Возможные осложнения после травмы таковы:

- Развитие инфекции в случае открытого повреждения. В частности, остеомиелит.

- Дистрофические изменения в суставе и последующие проблемы с его функциональностью.

- Нарушение нервной проводимости, проявляющееся в периодической боли в предплечье, плече и запястье.

Источник

Диагностика

Клинически перелом дистального отдела костей предплечья проявляется отёком, который распространяется на кисть, ограничением движений в л/запястном суставе, ощущением нестабильности, деформацией области л/запястного сустава, смещением кисти по отношению к проксимальному отделу предплечья, нарушением чувствительности пальцев кисти (при значительном смещении отломков). При переломе типа Colles дистальный фрагмент смещается в тыльную сторону с укорочением лучевой кости. При переломе типа Smith смещение дистального фрагмента и кисти происходит в ладонную поверхность (это всегда нестабильный перелом, который зачастую требует открытой репозиции, в виду трудности достижения адекватного стояния отломков при закрытой репозиции). Перелом типа Barton (дорзальный или волярный) – это Переломовывих с вывихом кисти в тыльную или ладонную сторону, а также со смещением дистального фрагмента. Это, чаще всего, нестабильный перелом. Перелом типа Hutchinson (Хатчинсон) – перелом с повреждением связок, прикрепляющихся к фрагменту шиловидного отростка, часто ассоциируется с повреждением внутрикарпальных связок (связок между ладьевидной и полулунной костями), перилунарным вывихом кисти.

Физикальное обследование

Необходимо определить пульс на лучевой и локтевой артериях, а также капилляронаполнение, для исключения сосудистых повреждений. Оценивается функция пальцев, разгибание большого пальца, чувствительность для исключения неврологических повреждений. Необходимо проверить функцию смежных суставов (плечевого, локтевого суставов). Обязательно оценить сосудисто-неврологическую симптоматику после проведения репозиции: функцию срединного нерва, симптомы сдавления, которые могут привести к развитию синдрома карпального канала, а давление отломков и гематомы может вызвать компартмент-синдром.

Рентгенологическое обследование

Рентгенография лучезапястного сустава проводится в передне-задней и боковой проекциях, с обязательной оценкой состояния костей запястья (ладьевидной, полулунной, трёхгранной). При необходимости выполняется рентгенография смежных суставов (локтевого, плечевого).

При подозрении на повреждение сосудов, или при нарушении кровотока, проводится допплеросонография, а при признаках развития ишемии обязательна ангиография.

При внутрисуставных переломах обязательно выполнение КТ, которое позволяет определить степень повреждения и определить выбор тактики лечения и типа фиксатора.

Лечение

Цель лечения:

· коррекция укорочения лучевой кости,

· востановление угла инклинации лучевой кости,

· коррекция волярного наклона и центрация запястья,

· коррекция суставных поверхностей кистевого сустава,

· воссоздание стабильности дистального радиоульнарного сочленения.

Факторы, влияющие на выбор тактики лечения и прогноз заболевания:

· характер перелома;

· местные факторы: состояние костной ткани и мягких тканей, оскольчатые переломы, степень смещения отломков, сила повреждающего фактора;

· индивидуальные особенности пациента: возраст, профессия, стиль жизни, соматический статус.

Причины нестабильности дистального радиоульнарного сочленения:

· наличие перелома основания шиловидного отростка локтевой кости;

· расширение дистального радиоульнарного сочленения;

· тыльный подвывих головки локтевой кости;

· повреждение триангулярного фиброзного комплекса.

Факторы, способствующие вторичному смещению отломков после закрытой репозиции:

· возраст пациента (пожилые пациенты с остеопенией кости имеют больший риск смещения отломков в поздние сроки);

· выраженность метафизарного дефекта, который определяется на одной из рентгенограмм или КТ;

· повторное смещение, следующее после закрытой репозиции, является признаком нестабильности, а повторные манипуляции приводят к плохому результату;

· высокоэнергетическая травма обусловливает бесперспективность закрытой репозиции.

Важным фактором, определяющим тактику лечения, является стабильность вправления и степень стабильности самого повреждения!!!

Консервативное лечение

Показания

· стабильные внесуставные переломы,

· внутрисуставные переломы с незначительным смещением,

· наличие местных или общих противопоказаний к выполнению хирургических вмешательств.

Репозиция и сроки фиксации гипсовой повязкой:

– при внесуставном переломе без смещения используется только иммобилизация короткой гипсовой шиной от головок пястных костей до в/3 предплечья в нейтральном положении кисти. Рентгенконтроль проводится через 1 неделю, продолжительность иммобилизации – 4-5 недель;

– при переломе со смещением производится закрытая репозиция с наложением гипсовой повязки. Под анестезией (преимущество регионарным обезболиванием плечевого сплетения), через 10-20 минут проводится ручная репозиция перелома. Всегда используется дорсальная тыльной шина по типу «щипцов для сахара» для избежания развития синдрома карпального канала. Обязательно выполнение рентгенконтроля после репозиции. С первых дней разрешается осуществление движений в пальцах кисти. Через 6-7 дней, после уменьшения отёка, проводится повторный рентгенконтроль, при стабильном стоянии отломков через 3 недели производится смена на короткую гипсовую тыльную шину. Гипсовая иммобилизация продолжается в течение 6 (8) недель. Затем нужно перевести в съёмную шину, с проведением разработки движений в суставах кисти и лучезапястном суставе. При легком вправлении и стабильном правильном стоянии отломков производится наложение гипсовой повязки на 4 недели. Гипсовая повязка – в положении локтевой девиации и ладонной флексии.

Обязательный рентгенконтроль: после репозиции, после смены гипсовой повязки, на 10, 28 день.

Противопоказанием к консервативному лечению являются нестабильные переломы

Признаки нестабильности перелома:

· дефект кости или многооскольчатая зона перелома,

· дорсальное смещение отломков более 20о,

· смещение дистального фрагмента в ладонную сторону,

· ладонный или тыльный краевой фрагмент,

· расхождение в дистальном лучелоктевом сочленении более 0,75 см,

· отрыв шиловидного отростка локтевой кости,

· перелом со ступенькой на уровне суставной поверхности.

Источник

Перелом локтевого отростка – это нарушение целостности локтевого отростка в результате травматического воздействия. Проявляется отеком, болезненностью, кровоизлиянием и ограничением движений. Патология диагностируется с учетом жалоб, данных внешнего осмотра и результатов рентгенологического исследования. В сомнительных случаях назначается КТ. Лечение переломов без смещения консервативное. При переломах со смещением требуется операция – чрескостный шов, фиксация отломка при помощи металлоконструкции или резекция локтевого отростка.

Общие сведения

Перелом локтевого отростка – достаточно распространенное повреждение. Такие травмы составляют около 1% от общего числа переломов костей конечностей и 6-30% от общего числа внутрисуставных переломов локтевого сустава. Чаще выявляются у людей молодого и среднего возраста. У детей в возрасте до 10 лет наблюдаются очень редко. В большинстве случаев сопровождаются смещением отломков и образованием диастаза между локтевой костью и «оторвавшимся» фрагментом локтевого отростка.

Обычно являются изолированным повреждением либо сочетаются с вывихом локтевого сустава и/или другими переломами костей предплечья. Реже наблюдаются сочетания с переломами костей конечностей, ЧМТ, переломами таза, переломами позвоночника, повреждением грудной клетки, повреждением почки, разрывом мочевого пузыря, тупой травмой живота и т. д. Лечение переломов локтевого отростка осуществляют врачи-травматологи.

Перелом локтевого отростка

Причины

Перелом локтевого отростка обычно развивается в результате бытовой травмы – падения на согнутый локоть. При сочетании с другими повреждениями структур локтевого сустава причиной может становиться прямой удар, автодорожная катастрофа, падение с высоты и пр.

Классификация

В зависимости уровня в травматологии и ортопедии выделяют переломы верхушки, основания и середины локтевого отростка, в зависимости от характера повреждения – простые, косые, поперечные и оскольчатые повреждения. В некоторых случаях могут возникать переломы с элементами компрессии, в этом случае сминается участок губчатой кости, из которой состоит локтевой отросток. Возможны закрытые и открытые повреждения со смещением либо без смещения фрагментов. Большинство переломов – внутрисуставные. Выделяют:

- Тип 1 или повреждения без смещения: тип 1А (неоскольчатый), тип 1В (оскольчатый).

- Тип 2 или стабильные повреждения со смещением: тип 2А (неоскольчатый), тип 2В (оскольчатый). Смещение фрагмента составляет более 2-3 мм, при этом сохраняется стабильность костей предплечья относительно плеча. Коллатеральные связки не повреждены.

- Тип 3 или нестабильные повреждения со смещением: тип 3А (неоскольчатый) и тип 3В (оскольчатый). Относятся к категории подвывихов или переломовывихов.

Более чем в 90% случаев повреждение локтевого отростка является следствием прямой травмы – падения на заднюю поверхность согнутого локтевого сустава или прямого удара в область локтевого отростка. Реже возникает при непрямой травме – падении на руку при напряженной трехглавой мышце. В последнем случае образуются косые или поперечные повреждения с различной степенью смещения.

Симптомы перелома

Больной жалуется на резкую боль в области локтевого отростка и придерживает полусогнутую больную руку здоровой, чтобы избежать случайных болезненных движений. При частичных разрывах сухожилия трицепса и повреждениях со смещением невозможно активное разгибание предплечья. Локтевой сустав отечен (преимущественно по задней поверхности), нередко выявляются кровоизлияния. Пальпация резко болезненна, в ряде случаев удается нащупать щель между костными фрагментами.

Диагностика

Для уточнения диагноза назначают рентгенографию локтевого сустава. Лучше всего такие переломы видны на боковых снимках при сгибании предплечья под углом 90 градусов. На рентгенограммах обычно четко определяется характер и количество отломков, а также величина диастаза между ними. Дополнительные исследования, как правило, не требуются. В отдельных случаях для детализации плотных структур больных направляют на КТ локтевого сустава. Переломы локтевого отростка могут сопровождаться повреждением локтевого нерва, поэтому при наличии неврологической симптоматики необходима консультация невролога.

Лечение перелома локтевого отростка

При повреждениях без смещения и со смещением, не превышающем 2-3 мм, возможно консервативное лечение – иммобилизация гипсовой лонгетой. Руку сгибают под углом 50-90 градусов, предплечье выводят в нейтральное положение. В первые дни назначают анальгетики, блокады. После спадания отека (через 5-6 дней) выполняют контрольную рентгенографию, при отсутствии вторичного смещения гипс циркулируют и сохраняют в течение 3 недель. Затем используют поддерживающую повязку и назначают ЛФК, постепенно наращивая нагрузку. Полная консолидация, как правило, наступает в течение 6-7 недель.

Отношение к физиотерапии при таких повреждениях у травматологов неоднозначное. Одни специалисты считают, что физиопроцедуры могут провоцировать образование оссификатов, другие полагают, что оссификация обусловлена не физиолечением, а первичной травмой. С учетом этого, физиотерапию назначают осторожно и не всегда. Возможно применение тепловых процедур (теплых ванн, парафина, озокерита), массаж мышц предплечья и плеча. На этапе реабилитации иногда используют механотерапию.

Повреждение локтевого отростка со смещением является показанием к операции. Хирургическое вмешательство осуществляется в условиях травмотделения. В зависимости от локализации и характера перелома может применяться обычный чрескожный шов лавсановой петлей или проволокой, восьмиобразный чрескожный шов, остеосинтез спонгиозным винтом, остеосинтез спицами в сочетании с восьмиобразной петлей, остеосинтез винтом в сочетании восьмиобразной петлей, остеосинтез пластиной и винтами или резекция проксимального отломка.

Последний способ используется при повреждениях у пожилых пациентов, а также при многооскольчатых и несросшихся переломах. Его преимуществом является устранение возможности несрастания фрагментов, недостатками – наличие небольшого косметического дефекта (отсутствие локтевого выступа под кожей) и некоторое снижение эффективности локтевого сустава. При наличии одного отломка обычно используют различные варианты петлевого чрезкожного шва, при оскольчатых повреждениях – пластины с винтами. Если приходится удалять мелкие отломки, остеосинтез сочетают с пластикой костным аутотрансплантатом.

После операции возможны два варианта. При остеосинтезе с использованием металлоконструкции гипс не накладывают, в течение 2-3 недель используют поддерживающую косыночную повязку, ЛФК начинают в зависимости от рекомендаций лечащего врача (зависит от выбранной оперативной методики). При резекции локтевого отростка на 3 недели накладывают заднюю лонгету. ЛФК начинают на 7-10 день, снимая повязку во время упражнений.

Прогноз и профилактика

Прогноз обычно благоприятный. В процессе реабилитации стоит учитывать, что локтевой сустав – один из самых «капризных». Даже после непродолжительной иммобилизации в нем могут возникать ограничения движений. Он достаточно тяжело разрабатывается, срок полного восстановления может занимать несколько месяцев. Гарантией полной реабилитации является упорство и регулярные занятия лечебной физкультурой в точном соответствии с рекомендациями врача и инструктора ЛФК. Первичная профилактика заключается в предупреждении травм.

Источник