Перелом скуловой кости со смещением какой вред здоровью

Судебномедицинская практика свидетельствует об отсутствии единого мнения в экспертной оценке тяжести челюстно-лицевой травмы. С введением в действие УК РСФСР (ред. 1960 г.) для судебномедицинских экспертов создались новые условия при установлении тяжести телесных повреждений, в частности при оценке тяжести челюстно-лицевой травмы.

На основании анализа 499 случаев травмы челюстно-лицевых костей и 173 случаев изолированных повреждений зубов нами предпринята попытка наметить клинические основы экспертной оценки тяжести указанных повреждений применительно к нормам УК РСФСР 1960 г.

Мы разработали документальные материалы — акты освидетельствования потерпевших в судебномедицинских учреждениях, а также истории болезни клиники хирургической стоматологии за 12 лет (1947—1958). Кроме того, мы располагаем собственными экспертными и клиническими наблюдениями.

Руководствуясь медицинскими критериями для определения тяжести телесных повреждений, мы материалы анализировали в отношении опасности для жизни, характера клинического течения, сроков и исходов лечения. Приняты во внимание отдаленные последствия в сроки от 3—4 месяцев до 5 и более лет после переломов челюстно-лицевых костей у 256 человек и повреждений зубов у 38.

Из 499 человек с челюстно-лицевыми повреждениями переломы нижней челюсти были у 75,25%,, верхней — у 12,68%, одновременные переломы обеих челюстей — у 5,63% и повреждения скуловой кости— у 6,44%. У 97,38% пострадавших переломы произошли от действия тупых орудий, у 2,42%—от огнестрельного ранения и у 0,2.% — от удара острым орудием.

Опасные для жизни состояния при челюстно-лицевой травме в нашем материале наблюдались у 4,81%, потерпевших, сопутствуя тяжелому сотрясению мозга (у 5 человек одновременно были переломы костей основания черепа), шоку, кровотечению, развившемуся при огнестрельном ранении лица дробью, и асфиксии от западения языка при двустороннем ментальном переломе.

Легкое сотрясение мозга отмечено у 15,83%, пострадавших; оно не зависело от вида, характера и локализации перелома. У 25,05% пострадавших имелись ранения мягких тканей лица.

К числу осложнений, наблюдающихся в клинике, относятся: замедление регенерации костной ткани (2,27%,) вследствие неправильной или недостаточной фиксации костных отломков и остеомиелит (26,88%), по преимуществу нижней челюсти (25,75%); на нижней челюсти он обычно локализовался в области угла (11,74%), III и IV зубов (7,57%), реже— соответственно I и II молярам и центральным резцам (по 3,03%). В области шейки суставного отростка остеомиелит наблюдался лишь в одном случае.

Остеомиелит чаще возникал при оскольчатых повреждениях кости, а также в случаях наличия зуба в линии перелома. Раннее удаление таких зубов предотвращает гнойные осложнения, попытка сохранить зубы даже при применении антибиотиков зачастую влечет развитие остео-миелитического процесса. Наличие зуба на линии фрактуры должно учитываться при экспертизе, так как это обстоятельство может удлинить сроки лечения и повести к неблагоприятным отдаленным последствиям.

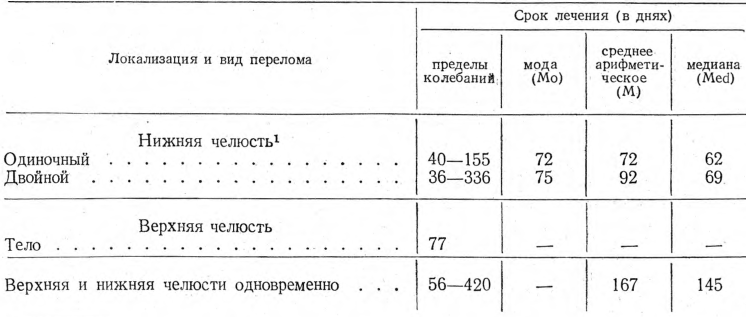

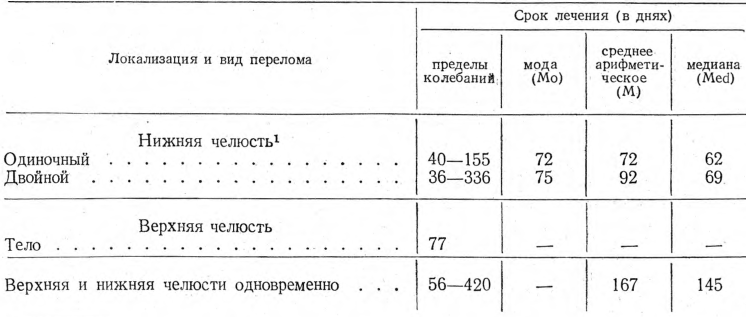

Анализ собранных материалов показал, что продолжительность лечения неосложненных переломов различного вида (одиночный, множественный и др.) и локализации (тело, ветвь, отросток) вне зависимости от типа медицинского учреждения (стационар, амбулатория, смешанное), а также и от методов лечения обычно находилась в пределах 4—5 недель для нижней или верхней челюсти и 4—6 недель при одновременных переломах. В табл. 1 приведены величины, характеризующие сроки лечения указанных переломов.

Таблица 1

Срок лечения неосложненных переломов

Срок лечения переломов лобных отростков верхней челюсти и скуловой кости находился в пределах 4 недель.

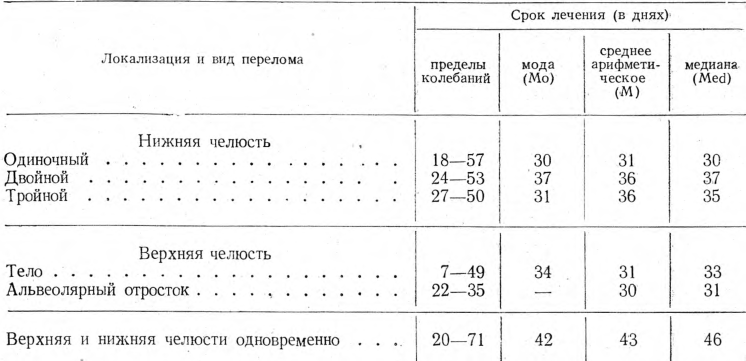

При осложненных переломах длительность лечения увеличивается в 2—3 раза (табл. 2). Лечение осложненных переломов в амбулаториях оказалось наиболее длительным. Как видно из табл. 2, выделяется группа челюстно-лицевых повреждений, требующих особенно продолжительного лечения, практически превышающего 10—12 недель (хронические остеомиелиты со свищами, обширные повреждения мягких тканей, септические состояния и пр.). В подобных случаях зачастую необходимо многоэтапное хирургическое лечение.

Таблица 1

Срок лечения осложненных переломов

1 При тройных переломах нижней челюсти и переломах верхнечелюстных отростков осложнений не зарегистрировано.

Исходы челюстно-лицевых повреждений были обычно благоприятными в функциональном и в косметическом отношении. Временное нарушение прикуса вследствие смещения нижней челюсти было отмечено

у 13 человек. В последующем в силу компенсаторных изменений (стирание бугров на зубах) и приспособляемости организма к пережевыванию пищи при небольшом смещении прикуса жевательная функция восстанавливалась. У 11 пострадавших, обследованных спустя полгода — год после травмы, констатировано нарушение болевой и тактильной чувст- -вительности в поврежденной области лица без нарушения функции жевания.

Среди других последствий отмечены: парез периферических ветвей лицевого нерва — у 7 потерпевших, слюнной свищ — у 1, атрезия носовых ходов—у 2, ограничение движения челюсти — у 9, деформация лица в связи с дефектом нижней челюсти — у 1 и скуловой кости — у 1, хронический остеомиелит — у 6, ложный сустав — у 3, резкое нарушение функции жевания — у 8 потерпевших. Эти последствия большей частью наблюдались в осложненных случаях со сроками лечения больше-10—12 недель.

Изучение динамики отдаленных последствий по материалам экспертизы трудоспособности в судебномедицинских комиссиях показало, что при переломах челюстных костей утрата общей трудоспособности в ближайшие 2—3 месяца после травмы, как правило, не превышает 10—30%. В последующем трудоспособность, полностью или частично восстанавливается.

Таким образом, можно сделать вывод, что характер клиники, исходов и отдаленных последствий неосложненных переломов челюстно-лицевых, костей соответствует критерию «длительное расстройство здоровья», упомянутому в ст. 109 УК РСФСР («менее тяжкое телесное повреждение»), согласно которому и должна оцениваться тяжесть подобных, травм. Использование этого же критерия рационально и при оценке тяжести переломов, осложненных гнойной инфекцией, но только в тех случаях, когда исходы их оказались благоприятными. Что касается челюстно-лицевых травм, требующих длительного многоэтапного хирургического лечения, при котором сроки его практически превышают 10—12 недель, т. е. обычные средние, характерные для осложненных переломов, то для оценки их тяжести было бы целесообразно ввести самостоятельный медицинский критерий, например: «Необходимость в длительном многоэтапном хирургическом лечении». Ввиду значительного ущерба здоровью в подобных случаях повреждения следовало бы квалифицировать как тяжкие.

Для значительно меньшего числа случаев показателем тяжести может быть признак «опасность для жизни» (шок, кровопотеря, асфиксия, тяжелое сотрясение мозга) и «расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть» (ст. 108, ч. 1 УК РСФСР — «тяжкое телесное повреждение»). Последний признак применим лишь при осложненных переломах, разумеется, в условиях проведения экспертизы по окончании лечения.

Анализ материалов, относящихся к травме зубов, позволяет выделить следующие виды повреждений: дефекты эмали, неполные травматические вывихи (сопровождающиеся теми или иными нарушениями связочного аппарата, нервно-сосудистого пучка), полные травматические вывихи, переломы различной локализации и комбинации этих повреждений. Чаще оказываются поврежденными 1, 2 или 3 зуба, что соответствует, ло нашим данным, 36,47, 35,30 и 15,29%,. В 8,82% случаев были повреждены 4 зуба и очень редко — большее их количество. В 92,35% случаев повреждаются фронтальные зубы, притом в 68,24%, — на верхней челюсти.

На основании анализа наблюдений и данных литературы мы пришли к выводу, что дефекты эмали и неполные травматические вывихи, -сопровождающиеся неосложненным периодонтитом или без такового, излечиваются обычно в срок от 7 до 12 дней; зубы сохраняются, функция жевания восстанавливается. В таких случаях применим критерий «кратковременное расстройство здоровья» (ст. 112, ч. 1 УК РСФСР — «легкие телесные повреждения»). Даже если острый периодонтит перешел в хроническую форму, что затягивает лечение, последнее обычно не превышает 4 недель.

Полные травматические вывихи или переломы различной локализации, ведущие, как правило, к потере зубов, рационально оценивать по признаку размера постоянной утраты общей трудоспособности. Поврежденные зубы могут быть замещены искусственными, что в какой-то мере компенсирует функциональный дефект акта жевания. Однако установка протеза и пользование им связаны с рядом неудобств: протез снижает чувствительность к прикосновению, температуре, вкусовым ощущениям, нарушает четкость речи. Обладатель его нуждается в последующем периодическом или даже постоянном врачебном контроле. Поэтому нельзя недооценивать последствия такой травмы и рассматривать утрату зубов как лишение организма человека малозначимой и легко «восстанавливаемой» протезом части жевательного аппарата.

В случаях утраты даже одного зуба, несомненно, возникают условия, ведущие к нарушению нормальной статики соседних зубов в форме конвергенции их коронок и к возникновению феномена Годона—Попова у антагониста, который исключается из акта жевания, а тем самым к нарушению всего жевательного аппарата. Мы полагаем, что такое состояние соответствует признаку «незначительной стойкой утраты трудо- ’ способности», упомянутому в ст. 112, ч. 1 УК РСФСР («легкие телесные повреждения»), согласно которому и должна оцениваться тяжесть подобной травмы.

Повреждения зубов у детей нужно приравнивать к аналогичному повреждению жевательного аппарата взрослого человека.

В заключение отметим, что индивидуальный подход к каждому случаю, предусматривающий обстоятельное клиническое исследование (включая рентгенологическое) совместно со стоматологом, и критический. анализ медицинской документации — наиболее правильный путь судебномедицинской экспертизы повреждений челюстно-лицевых костей и зубов.

Источник

Скуловая кость является одним из «пазлов», составляющих лицевой скелет. Обычно она ломается в области соединения с соседними костями. Это так называемые швы: скуло-лобный, скуло-верхнечелюстной, скуло-височный.

Рассказывает Алексей Лобков,челюстно-лицевой хирург, оториноларинголог

Скуловая кость является одним из «пазлов», составляющих лицевой скелет. Обычно она ломается в области соединения с соседними костями. Это так называемые швы: скуло-лобный, скуло-верхнечелюстной, скуло-височный.

Переломы скулового комплекса различной степени тяжести происходят, когда «под удар» попадает область скулового возвышения (самая выступающая точка под глазом).

Чаще всего скуловой комплекс страдает в результате нападения, ДТП (особенно у не пристегнутых пассажиров на заднем сидении), падения с высоты.

Классификация переломов

При травмах чаще всего происходит повреждение не только скуловой, но и соседних костей. Таким образом, мы имеем дело с переломами скуло-назо-глазнично-верхнечелюстного комплекса в различных вариациях. Единственный вид перелома в пределах собственно скуловой кости – это так называемый изолированный перелом скуловой дуги.

Что характеризует повреждение?

После травмы возникают:

- боль,

- отек,

- деформация области травмы,

- онемение кожи подглазничной области и зубов верхней челюсти на стороне поражения,

- кровотечение из носа со стороны травмы,

- ограничение открывания и боковых движений нижней челюсти,

- боль при жевании.

Первая помощь:

- Приложить холод к месту повреждения. Это может быть пакет со льдом, завернутый в полотенце.

- Если есть рана, обработать её водным антисептиком (мирамистин, хлоргексидин) и наложить повязку.

- Если боль сильная, принять обезболивающее.

- Обратиться в клинику, где вас осмотрит доктор и назначит дополнительные обследования. Это может быть рентгенограмма или компьютерная томография.

Последствия перелома скуловой кости

Перелом со смещением отломков может привести к деформации лица и нарушению функции жевания.

Осложнения, возникающие после перелома скуловой кости

- Со стороны придаточных пазух носа: верхнечелюстной синусит.

- Со стороны глаза: энофтальм, гипофтальм, двоение в глазах.

- Длительное онемение зубов верхней челюсти и кожи подглазничной области.

- Ограничение открывания рта, ограничение боковых движений челюсти, которые вызывают трудности при приеме пищи.

Диагностика

В диагностике травм лицевого скелета «золотым стандартом» является компьютерная томография, при этом срезы должны быть выполнены с минимальным шагом 0,5-1 мм.

Лечение перелома скуловой кости

Переломы скуловой кости без смещения и нарушения функции лечатся консервативно и не требуют госпитализации. При этом пациентам рекомендуют:

- на 10-14 дней исключить продукты, требующие пережевывания, потому что жевательная мышца прикрепляется частично к височной кости и может вызвать смещение отломков;

- применять противоотечные примочки и мази;

- принимать обезболивающие препараты в случае боли.

Переломы скуловой кости со смещением отломков требуют хирургического лечения.

Методы оперативного лечения

Хирургические методы лечения переломов скуловой кости особенно активно развивались во второй половине 20 века. Множество авторов предлагали свои методы доступа к скуловой кости и ее репозиции: Метод Лимберга, Казаньяна, Дубова, Дюшанта…

Ради справедливости стоит отметить, что один из авторских методов мы используем до сих пор. Это метод Лимберга, но применяем его только при изолированных переломах скуловой дуги, которые не требуют дополнительной фиксации после репозиции.

С внедрением в широкую практику компьютерной томографии появилась возможность перед операцией иметь «карту» линий перелома, а современные технические возможности и принципы остеосинтеза объединили все существующие методы в один.

Операция, выполняемая по этому методу, направлена на то, чтобы репонировать (поставить в правильное положение, сопоставить) отломки и зафиксировать их титановыми микропластинами. Пластины устанавливаются на кость через микроразрезы. Согласно современным принципам для стабильной фиксации скуловой кости необходимо, как минимум, 3 точки фиксации отломков: в области нижнеглазничного края, скуло-лобного шва и скуло-альвеолярного гребня.

В результате сократилась продолжительность реабилитации. Время пребывания в стационаре составляет от 1 до 3 суток. Как правило, на следующий день после операции выполняют контрольную компьютерную томографию и в случае отсутсвия осложнений пациента выписывают.

К обычной жизни пациенты возвращаются через 7-10 дней. До одного месяца не рекомендуются баня, сауна, бассейн, контактные виды спорта, переохлаждение.

Автор: Алексей Лобков, челюстно-лицевой хирург, оториноларинголог

Источник

Перелом скуловой кости – это нарушение целостности самой костной структуры или ее дуги, образованной височным отростком скуловой кости и скуловым отростком височной кости. Возникает при падениях, прямом ударе, высокоэнергетичных травмах. Проявляется болью, отеком, затруднением открывания рта, онемением кожи лица. Возможны носовые кровотечения, кровоизлияния, диплопия, деформация лица. Диагноз выставляется по данным осмотра и результатам рентгенографии. По показаниям назначается КТ. При отсутствии смещения рекомендован покой и щадящий режим, при наличии смещения выполняется закрытая или открытая репозиция.

Общие сведения

Перелом скуловой кости – достаточно распространенная травма. Составляет от 5 до 20% от общего количества челюстно-лицевых травм с повреждением костных структур. В большинстве случаев сочетается с переломами соседних костей лицевого скелета. Чаще возникает у людей молодого и среднего возраста, среди больных преобладают лица мужского пола. При своевременном начале лечения отмечаются хорошие эстетические и функциональные результаты. При позднем обращении возможно формирование деформации лица, развитие других осложнений.

Перелом скуловой кости

Причины

При переломах скуловой кости наблюдается прямой механизм травмы. С учетом распространенности выделяют следующие причины повреждения:

- удар по лицу во время драки;

- удар или падение во время тренировок либо спортивных соревнований;

- автодорожная травма;

- падение дома или на улице (чаще в состоянии алкогольного опьянения, реже при наличии патологий, ухудшающих координацию движений);

- производственная травма;

- падение с высоты;

- огнестрельная рана.

Из-за преобладания криминальных и спортивных травм в группу риска входят молодые люди мужского пола, занимающиеся определенными видами спорта (бокс), лица, склонные к пьянству и правонарушениям.

Патогенез

Перелом возникает под воздействием, сила которого превышает прочность кости. Расположение линии перелома зависит от анатомических особенностей костной структуры и направления воздействия. Поскольку скуловая кость тесно связана с окружающими костями лицевого черепа, линия перелома обычно распространяется за ее пределы на наружную и нижнюю стенки орбиты с вовлечением клиновидной кости или верхней челюсти.

Изолированные повреждения скуловой кости выявляются очень редко. Типичное смещение отломка при линейных и оскольчатых переломах – книзу, кнутри и кзади. Реже костный фрагмент смещается кверху, кзади и внутрь, еще реже – поворачивается по оси. Обязательным условием смещения книзу является полная потеря связи с близлежащими костями. Переломы без смещения встречаются редко, обычно имеют линейный характер.

Классификация

С учетом наличия или отсутствия ран на коже различают открытые и закрытые переломы, с учетом конфигурации линии излома и количества фрагментов – линейные и оскольчатые. В зависимости от расположения линии перелома выделяют три группы повреждений:

- травмы собственно кости;

- переломы скуловой дуги;

- одновременные повреждения скуловой дуги и кости.

При всех трех типах травм отломки могут смещаться или оставаться на месте. При первом и третьем варианте повреждений возможно нарушение целостности верхнечелюстного синуса.

Возможно, здесь скрыты шокирующие фото медицинских операций

Внешний вид пациента с переломом скуловой кости

Симптомы

Перелом скуловой кости

В момент травмы ощущается интенсивная острая боль, затем быстро развивается отек, появляются кровоподтеки. Пациенты жалуются на болезненность при открывании рта, невозможность широко открыть рот, онемение кожи лица подглазничной зоны, верхней губы и крыла носа. Отдельные больные отмечают двоение в глазах (диплопию). При повреждении верхнечелюстной пазухи возникают носовые кровотечения, формируется подкожная эмфизема.

При внешнем осмотре выявляются кровоизлияния в подглазничную область, иногда – в конъюнктиву, склеру и клетчатку нижнего века. При смещении фрагмента определяется «ступенька». Кожная чувствительность на пораженной стороне снижена. При осмотре ротовой полости у некоторых пациентов обнаруживаются кровоизлияния в переходную складку, костная «ступенька» в проекции скулоальвеолярного гребня.

Перелом скуловой дуги

Зона максимальной болезненности локализуется по наружному краю глазницы. Открывание рта, пережевывание пищи и боковые движения нижней челюстью резко затруднены. Лицо деформировано, однако деформация может быть скрыта под быстро нарастающим отеком. Пальпаторно выявляется «ступенька». Между скуловой дугой и ветвью нижней челюсти невозможно провести пальцем.

Осложнения

Осложнения обычно обусловлены неправильным лечением, отсутствием или поздним началом лечения. После сращения нерепонированного перелома возможно формирование стойкой деформации лица. При неустраненном смещении кзади и кнутри наблюдается ограничение движений нижней челюсти, связанное с ущемлением венечного отростка и последующим обширным рубцеванием. При смещении фрагментов в полость верхнечелюстного синуса возникает хронический синусит. При открытых переломах возможно развитие остеомиелита.

Диагностика

Диагноз устанавливается челюстно-лицевым хирургом на основании данных анамнеза, жалоб, клинической картины и результатов дополнительных исследований. Применяются следующие методы:

- Физикальный осмотр. Подозрение на перелом возникает при значительном отеке, типичной локализации кровоизлияний, онемении половины лица. Патогномоничным признаком является наличие костного выступа в области скуловой кости.

- Рентгенография скуловой кости. Базовый метод исследования при данном повреждении. Подтверждает нарушение целостности скуловой кости либо дуги, нарушение непрерывности края орбиты, снижение прозрачности верхнечелюстного синуса.

- КТ скуловой кости. Используется при сложных многооскольчатых переломах, наличии сопутствующих повреждений близлежащих костей. Обеспечивает точное определение тяжести травмы и расположения отломков.

Компьютерная томография. Перелом скуловой дуги (желтая стрелка)

Лечение переломов скуловой кости

Тактика лечения определяется локализацией перелома, направлением и степенью смещения фрагментов, временем, прошедшим с момента травмы. Костная мозоль образуется уже через 2 недели, что обуславливает необходимость раннего начала терапии. Первоочередной задачей является восстановление нормального расположения отломков.

Консервативная терапия

При свежих повреждениях скуловой кости допускается консервативная тактика. Перечень лечебных мероприятий определяется наличием или отсутствием смещения:

- Перелом без смещения. Показан охранительный режим в течение 2 недель. Пациентам назначают челюстной стол, рекомендуют избегать широкого открывания рта. В первые 2 суток к пораженной зоне прикладывают холод для уменьшения отека. В последующем проводят физиотерапевтические процедуры.

- Перелом со смещением. Хирург осуществляет попытку репозиции чрезротовым доступом. Нормальное положение отломка восстанавливают при помощи пальца, специальной лопатки или шпателя. После достижения желаемого результата дальнейшее ведение больных – как при переломах без смещения. Метод эффективен в ограниченном количестве случаев.

Хирургическое лечение

Оперативные вмешательства показаны при неудачной попытке вправления свежего перелома и при всех застарелых повреждениях (давностью более 10 суток). Репозиция выполняется через внутриротовой или внеротовой разрез. Для восстановления положения отломков применяются элеваторы, однозубые крючки или изогнутые щипцы. Для последующей фиксации отломков используются:

- тугие тампоны;

- проволочные швы;

- металлические мини-пластинки;

- пластинки из быстротвердеющей пластмассы.

В ряде случаев фиксация производится при помощи внешних устройств. Например, через отломки проводят полиамидную нить, которую затем прикрепляют к накожной пластинке. Еще один вариант – фрагменты удерживают проволокой, которую фиксируют к металлическому стержню, пригипсованному к специальной шапочке. При переломах давностью более 1 года с наличием эстетического дефекта, но без нарушений функции показана контурная пластика. При функциональных расстройствах рекомендованы остеотомия скуловой дуги либо резекция венечного отростка.

Возможно, здесь скрыты шокирующие фото медицинских операций

Остеосинтез скуловой кости

Прогноз

В подавляющем большинстве случаев прогноз у пациентов с переломами скуловой кости благоприятный. После сопоставления отломков кость быстро срастается без образования эстетического или функционального дефекта. При неправильном лечении, отсутствии лечения, тяжелых открытых травмах существует вероятность развития осложнений, наиболее серьезным из которых является посттравматический остеомиелит.

Профилактика

Первичные превентивные меры заключаются в предупреждении криминальных, спортивных, автодорожных и других травм. Профилактика осложнений предполагает раннюю репозицию, качественную обработку открытых переломов, точное соблюдение врачебных рекомендаций.

Источник