Помощь медсестры при переломах

Клинические симптомы переломов делятся на абсолютные и относительные.

К абсолютным относятся:

– патологическая подвижность (подвижность вне зоны сустава);

– крепитация костных отломков, определяющаяся при пальпации;

– деформация по оси конечности;

– усиление боли при осевой нагрузке.

К относительным относятся:

– боль;

– гематома в месте перелома;

– отек мягких тканей;

– вынужденное положение конечности;

– нарушение функции конечности (отсутствие активных движений. пассивные ограничены).

Сбор информации при переломах.

При опросе пациента медсестре необходимо выяснить обстоятельства, место, время возникновения и характер травмы. Основной жалобой является боль различной степени в месте перелома. При осмотре медсестра обращает внимание на деформацию конечности, ее вынужденное положение, наличие отека и гематомы в месте перелома. Нагрузка вдоль оси поврежденной конечности вызывает резкое усиление боли в области перелома. Кроме того наблюдается укорочение конечности (возможно ее удлинение). При пальпации обнаруживается нарушение правильного расположения костных выступов, так называемых анатомических ориентиров кости. При около- или внутрисуставных переломах наблюдается сглаживание контуров сустава, увеличение объема сустава из-за скопления крови в его полости (гемартроз). В суставе активные движения могут отсутствовать или же быть резко ограниченными из-за боли. При попытке пассивных движений возникает усиление боли, так возможны патологические движения не характерные данному суставу. При открытых переломах имеется рана, из которой истекает кровь. Пальпация выявляет болезненность, крепитацию костных отломков, патологическую подвижность, нарушение функции конечности. Перелом может осложняться травматическим шоком, кровопотерей, повреждением внутренних органов.

Проблемы пациентов:

– боль;

– нарушение двигательной активности;

– невозможность осуществлять самоуход в полном объеме:

– страх, тревога из-за травмы;

– слабость при кровотечении;

риск инфицирования при открытом переломе.

Неотложная помощь при переломе:

1. Остановка кровотечения (если это открытый перелом).

2. Обезболивание (введение анальгетиков, новокаиновые блокады).

3. Холод на место перелома.

4. Обработка краев раны, наложение асептической повязки.

5. Транспортная иммобилизация (наложение шин).

6. Госпитализация в травматологическое отделение в положении лежа на носилках.

В стационаре для уточнения диагноза проводится рентгенологическое обследование поврежденной конечности.

Лечение. Ведущей задачей лечения перелома костей является сращение отломков и восстановление нарушенной функции. Для осуществления данной задачи нужно сопоставить отломки (репозиция), обеспечить хорошую фиксацию, но при этом движения в соседних суставах и функция мышц не должны пострадать.

При выполнении репозиции (вправлении) отломков необходимо добиться полного обезболивания (провести местную анестезию или наркоз), так как боль, возникающая при смещении вызовет рефлекторное сокращение мышц, что удержит отломки в смешенном состоянии и будет препятствовать их вправлению. Существуют два способа репозиции закрытый способ (закрытая репозиция) и оперативный (открытая репозиция). При выполнении закрытой репозиции используют различные ручные манипуляции (ручная репозиция), а также специальные аппараты (аппаратная репозиция), производящие растягивание по длине или оказывающие непосредственное давление на отломки. При открытой репозиции вправление осуществляют специальными инструментами через операционный разрез в области перелома. Для фиксации отломков кости используют гипсовые повязки, скелетное вытяжение или остеосинтез.

Сестринские вмешательства при переломах:

Наблюдение за состоянием пациента:

– подготовка к диагностическим и лечебным процедурам;

– контроль за пульсом, АД, температурой тела; контроль состояния гипсовых и мягких повязок;

следить за состоянием кровообращения в поврежденной конечности (при тугой повязке у больного появляется боль в конечности, увеличивается отек, цианоз и онемение пальцев; в этих случаях повязку необходимо переменить);

– следить за положением конечности на лечебной шине при проведении скелетного вытяжения;

– надо следить, чтобы конечность не упиралась в спинку кровати. а груз не опускался на пол. Медсестра должна постоянно следить за положением пациента, так как неправильное положение может привести к неправильному сращению перелома или параличу конечности. Перестилать постель и подавать судно нужно очень осторожно, чтобы не вызвать смешение отломков;

-проводить обработку кожи вокруг спиц и место введения спиц (профилактика остеомиелита). Места введения спицы обрабатываются спиртовыми антисептическими растворами, спицы протирают спиртом, вокруг спицы в местах введения кладут салфетки, смоченные спиртом.

2. Профилактика пролежней:

– своевременная смена постельного и нательного белья; устранение складок на постели;

– смена положения в постели;

– протирание кожи камфорным спиртом;

– использование противопролежневых матрасов.

3. Профилактика пневмонии:

– дыхательная гимнастика.

4. Снижение болевых ощущений:

– введение анальгетиков по назначению врача;

– холод:

– изменение положения тела.

5. Помощь в проведении гигиенических мероприятий.

6. Помощь в восстановлении двигательной функции: лечебная физкультура (ЛФК). При длительном лежании наблюдается атрофия мышц. С целью профилактики необходимо проводить лечебную физкультуру с первых дней после травмы. Активные движения поврежденной конечности предупреждают атрофию мышц, остеопороз костей, улучшают кровообращение, ускоряют процесс костеобразования;

– массаж;

– физиотерапия.

7. Психологическая работа с пациентом и его родственниками.

Осложнения переломов:

Ранние:

1. Травматический шок.

2. Острая кровопотеря.

3. Повреждение внутренних органов.

4. Жировая эмболия.

5. Инфицирование.

Поздние.

1. Посттравматический остеомиелит.

2. Образование ложного сустава.

3. Контрактура сустава.

4. Анкилоз сустава.

5. Неправильное срастание перелома.

6. Пролежни.

7. Атрофия мышц.

8. Нарушения кровообращения и иннервации.

Источник

Àáñîëþòíûå è îòíîñèòåëüíûå êëèíè÷åñêèå ñèìïòîìû ïåðåëîìîâ. Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà ïåðåëîìîâ êîñòåé âåðõíèõ êîíå÷íîñòåé. Çàêðûòûå ïåðåëîìû êîñòåé íèæíèõ êîíå÷íîñòåé. Ñåñòðèíñêàÿ ïîìîùü â ãèãèåíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ è â âîññòàíîâëåíèè äâèãàòåëüíîé ôóíêöèè.

Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.

Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/

Ñåñòðèíñêèéïðîöåññïðèïåðåëîìàõêîíå÷íîñòåé

Êëèíè÷åñêèåñèìïòîìûïåðåëîìîâäåëÿòñÿíààáñîëþòíûåèîòíîñèòåëüíûå.

Êàáñîëþòíûìîòíîñÿòñÿ:

– ïàòîëîãè÷åñêàÿ ïîäâèæíîñòü (ïîäâèæíîñòü âíå çîíû ñóñòàâà);

– êðåïèòàöèÿ êîñòíûõ îòëîìêîâ, îïðåäåëÿþùàÿñÿ ïðè ïàëüïàöèè;

– äåôîðìàöèÿ ïî îñè êîíå÷íîñòè;

– óñèëåíèå áîëè ïðè îñåâîé íàãðóçêå.

Êîòíîñèòåëüíûìîòíîñÿòñÿ:

– áîëü;

– ãåìàòîìà â ìåñòå ïåðåëîìà;

– îòåê ìÿãêèõ òêàíåé;

– âûíóæäåííîå ïîëîæåíèå êîíå÷íîñòè;

– íàðóøåíèå ôóíêöèè êîíå÷íîñòè (îòñóòñòâèå àêòèâíûõ äâèæåíèé, ïàññèâíûå îãðàíè÷åíû).

Ïåðåëîìû êîñòåé âåðõíèõ êîíå÷íîñòåé

Îñîáåííîñòüþ êëèíè÷åñêîé êàðòèíû ÿâëÿåòñÿ ðåçêàÿ áîëü, íàðóøåíèå ôóíêöèè êîíå÷íîñòåé, âûíóæäåííîå ïîëîæåíèå êîíå÷íîñòè. Èíîãäà áûâàåò âûðàæåííûé îòåê. Ïðè ïåðåëîìàõ â îáëàñòè ëîêòåâîãî ñóñòàâà è ïåðåëîìàõ ïëå÷åâîé êîñòè ìîæåò íàáëþäàòüñÿ ïóëüñ â îáëàñòè ëó÷åâîé è ëîêòåâîé àðòåðèè.

Ïðè ïîâðåæäåíèè ïåðèôåðè÷åñêèõ íåðâîâ îòìå÷àþòñÿ äâèãàòåëüíûå, ÷óâñòâèòåëüíûå è âåãåòàòèâíûå ðàññòðîéñòâà â îáëàñòè âåðõíåé êîíå÷íîñòè. Õàðàêòåðíûì äëÿ ïîâðåæäåíèÿ ëó÷åâîãî íåðâà ÿâëÿåòñÿ:

1) íåâîçìîæíîñòü ðàçãèáàòü êèñòü è îñíîâíûå ôàëàíãè ïàëüöåâ;

2) ñóïèíàöèÿ è îòâåäåíèå ïåðâîãî ïàëüöà;

3) íàðóøåíèå ÷óâñòâèòåëüíîñòè â îáëàñòè òûëüíîé ïîâåðõíîñòè ïåðâîãî ïàëüöà è â ïåðâîì è âòîðîì ïðîìåæóòêàõ ïÿñòíûõ êîñòåé.

Ïðè ïîâðåæäåíèè ñðåäèííîãî íåðâà äèàãíîñòèðóåòñÿ:

1) íåâîçìîæíîñòü ïðîíàöèè, ñãèáàíèÿ êèñòè;

2) íàðóøåíèå ÷óâñòâèòåëüíîñòè â îáëàñòè ëàäîííîé ïîâåðõíîñòè ïàëüöåâ è êèñòè.

Ïðè ïîâðåæäåíèè ëîêòåâîãî íåðâà êèñòü ïðèîáðåòàåò õàðàêòåðíîå ïîëîæåíèå:

1) ïàëüöû â îñíîâíûõ ôàëàíãàõ ðåçêî ðàçîãíóòû, íî ìîãóò áûòü è ñîãíóòû â «ïòè÷üþ êèñòü»;

2) êèñòü îòêëîíÿåòñÿ êíàðóæè;

3) íàðóøåíèå ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïÿòîãî ïàëüöà ïîâðåæäåíèé. Òîëüêî ðåíòãåíîãðàììà äàåò â ýòèõ ñëó÷àÿõ âîçìîæíîñòü îöåíèòü õàðàêòåð ñìåùåíèÿ îòëîìêîâ.

Çàêðûòûå ïåðåëîìû êîñòåé íèæíèõ êîíå÷íîñòåé

Ïðè ïåðåëîìàõ íèæíèõ êîíå÷íîñòåé, âêëþ÷àÿ ïàòîëîãè÷åñêóþ äåôîðìàöèþ êîíå÷íîñòè, îòìå÷àþò ðåçêóþ áîëåçíåííîñòü, îòñóòñòâèå àêòèâíûõ è ïàññèâíûõ äâèæåíèé, áîëåçíåííîñòü ïðè îñåâîé íàãðóçêå. Ðàçëè÷àþòñÿ ïåðåëîìû êîíå÷íîñòåé îñëîæíåííûå è íåîñëîæíåííûå. Ê îñëîæíåííûì ïåðåëîìàì êîíå÷íîñòåé îòíîñÿòñÿ ïåðåëîìû, ïðè êîòîðûõ ïîâðåæäàþòñÿ ìÿãêèå òêàíè, ïåðåëîìû, ñîïðîâîæäàþùèåñÿ ïîâðåæäåíèÿìè êðóïíûõ ñîñóäîâ, íåðâíûõ ñòâîëîâ.

Ïðè ïåðåëîìàõ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïðåäîòâðàùàåòñÿ ïîïàäàíèå èíôåêöèè â ðàíó ñ îäíîâðåìåííûì îáåçäâèæèâàíèåì ïîâðåæäåííîé êîíå÷íîñòè. Ýòî ñîçäàåò ìåíåå áîëåçíåííóþ äîñòàâêó ïîñòðàäàâøåãî â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå, à òàêæå óìåíüøàåò âåðîÿòíîñòü ñìåùåíèÿ îòëîìêîâ.

Ïðè çàêðûòûõ ïåðåëîìàõ íåîáõîäèìî ïðîèçâåñòè èììîáèëèçàöèþ êîíå÷íîñòè ñ ïîìîùüþ øèíû; åñëè ïåðåëîì çàêðûòûé, ïîâåðõ ïîâÿçêè ìîæíî ïîëîæèòü õîëîä (ïóçûðü ñî ëüäîì) äëÿ óìåíüøåíèÿ îòåêà.

Ïðè îòêðûòûõ ïåðåëîìàõ êîæà âîêðóã ðàíû ñìàçûâàåòñÿ éîäîì èëè ñïèðòîì, íàêëàäûâàåòñÿ ñòåðèëüíàÿ ïîâÿçêà, ïîñëå ÷åãî ïðîèçâîäèòñÿ èììîáèëèçàöèÿ.

Ñáîð èíôîðìàöèè ïðè ïåðåëîìàõ

Ïðè îïðîñå ïàöèåíòà ìåäñåñòðå íåîáõîäèìî âûÿñíèòü îáñòîÿòåëüñòâà, ìåñòî, âðåìÿ âîçíèêíîâåíèÿ è õàðàêòåð òðàâìû. Îñíîâíîé æàëîáîé ÿâëÿåòñÿ áîëü ðàçëè÷íîé ñòåïåíè â ìåñòå ïåðåëîìà. Ïðè îñìîòðå ìåäñåñòðà îáðàùàåò âíèìàíèå íà äåôîðìàöèþ êîíå÷íîñòè, åå âûíóæäåííîå ïîëîæåíèå, íàëè÷èå îòåêà è ãåìàòîìû â ìåñòå ïåðåëîìà. Íàãðóçêà âäîëü îñè ïîâðåæäåííîé êîíå÷íîñòè âûçûâàåò ðåçêîå óñèëåíèå áîëè â îáëàñòè ïåðåëîìà. Êðîìå òîãî íàáëþäàåòñÿ óêîðî÷åíèå êîíå÷íîñòè (âîçìîæíî åå óäëèíåíèå). Ïðè ïàëüïàöèè îáíàðóæèâàåòñÿ íàðóøåíèå ïðàâèëüíîãî ðàñïîëîæåíèÿ êîñòíûõ âûñòóïîâ, òàê íàçûâàåìûõ àíàòîìè÷åñêèõ îðèåíòèðîâ êîñòè. Ïðè îêîëî- èëè âíóòðèñóñòàâíûõ ïåðåëîìàõ íàáëþäàåòñÿ ñãëàæèâàíèå êîíòóðîâ ñóñòàâà, óâåëè÷åíèå îáúåìà ñóñòàâà èç-çà ñêîïëåíèÿ êðîâè â åãî ïîëîñòè (ãåìàðòðîç).  ñóñòàâå àêòèâíûå äâèæåíèÿ ìîãóò îòñóòñòâîâàòü èëè æå áûòü ðåçêî îãðàíè÷åííûìè èç-çà áîëè. Ïðè ïîïûòêå ïàññèâíûõ äâèæåíèé âîçíèêàåò óñèëåíèå áîëè, òàê âîçìîæíû ïàòîëîãè÷åñêèå äâèæåíèÿ íå õàðàêòåðíûå äàííîìó ñóñòàâó. Ïðè îòêðûòûõ ïåðåëîìàõ èìååòñÿ ðàíà, èç êîòîðîé èñòåêàåò êðîâü. Ïàëüïàöèÿ âûÿâëÿåò áîëåçíåííîñòü, êðåïèòàöèþ êîñòíûõ îòëîìêîâ, ïàòîëîãè÷åñêóþ ïîäâèæíîñòü, íàðóøåíèå ôóíêöèè êîíå÷íîñòè. Ïåðåëîì ìîæåò îñëîæíÿòüñÿ òðàâìàòè÷åñêèì øîêîì, êðîâîïîòåðåé, ïîâðåæäåíèåì âíóòðåííèõ îðãàíîâ.

Ïðîáëåìû ïàöèåíòîâ:

– áîëü;

– íàðóøåíèå äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè;

– íåâîçìîæíîñòü îñóùåñòâëÿòü ñàìîóõîä â ïîëíîì îáúåìå:

– ñòðàõ, òðåâîãà èç-çà òðàâìû;

– ñëàáîñòü ïðè êðîâîòå÷åíèè;

– ðèñê èíôèöèðîâàíèÿ ïðè îòêðûòîì ïåðåëîìå.

Íåîòëîæíàÿ ïîìîùü ïðè ïåðåëîìå:

1. Îñòàíîâêà êðîâîòå÷åíèÿ (åñëè ýòî îòêðûòûé ïåðåëîì).

2. Îáåçáîëèâàíèå (ââåäåíèå àíàëüãåòèêîâ, íîâîêàèíîâûå áëîêàäû).

3. Õîëîä íà ìåñòî ïåðåëîìà.

4. Îáðàáîòêà êðàåâ ðàíû, íàëîæåíèå àñåïòè÷åñêîé ïîâÿçêè.

5. Òðàíñïîðòíàÿ èììîáèëèçàöèÿ (íàëîæåíèå øèí).

6. Ãîñïèòàëèçàöèÿ â òðàâìàòîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå â ïîëîæåíèè ëåæà íà íîñèëêàõ.

ñòàöèîíàðå äëÿ óòî÷íåíèÿ äèàãíîçà ïðîâîäèòñÿ ðåíòãåíîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïîâðåæäåííîé êîíå÷íîñòè.

Ëå÷åíèå:

Âåäóùåé çàäà÷åé ëå÷åíèÿ ïåðåëîìà êîñòåé ÿâëÿåòñÿ ñðàùåíèå îòëîìêîâ è âîññòàíîâëåíèå íàðóøåííîé ôóíêöèè. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äàííîé çàäà÷è íóæíî ñîïîñòàâèòü îòëîìêè (ðåïîçèöèÿ), îáåñïå÷èòü õîðîøóþ ôèêñàöèþ, íî ïðè ýòîì äâèæåíèÿ â ñîñåäíèõ ñóñòàâàõ è ôóíêöèÿ ìûøö íå äîëæíû ïîñòðàäàòü.

Ïðè âûïîëíåíèè ðåïîçèöèè (âïðàâëåíèè) îòëîìêîâ íåîáõîäèìî äîáèòüñÿ ïîëíîãî îáåçáîëèâàíèÿ (ïðîâåñòè ìåñòíóþ àíåñòåçèþ èëè íàðêîç), òàê êàê áîëü, âîçíèêàþùàÿ ïðè ñìåùåíèè âûçîâåò ðåôëåêòîðíîå ñîêðàùåíèå ìûøö, ÷òî óäåðæèò îòëîìêè â ñìåøåííîì ñîñòîÿíèè è áóäåò ïðåïÿòñòâîâàòü èõ âïðàâëåíèþ. Ñóùåñòâóþò äâà ñïîñîáà ðåïîçèöèè çàêðûòûé ñïîñîá (çàêðûòàÿ ðåïîçèöèÿ) è îïåðàòèâíûé (îòêðûòàÿ ðåïîçèöèÿ). Ïðè âûïîëíåíèè çàêðûòîé ðåïîçèöèè èñïîëüçóþò ðàçëè÷íûå ðó÷íûå ìàíèïóëÿöèè (ðó÷íàÿ ðåïîçèöèÿ), à òàêæå ñïåöèàëüíûå àïïàðàòû (àïïàðàòíàÿ ðåïîçèöèÿ), ïðîèçâîäÿùèå ðàñòÿãèâàíèå ïî äëèíå èëè îêàçûâàþùèå íåïîñðåäñòâåííîå äàâëåíèå íà îòëîìêè. Ïðè îòêðûòîé ðåïîçèöèè âïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿþò ñïåöèàëüíûìè èíñòðóìåíòàìè ÷åðåç îïåðàöèîííûé ðàçðåç â îáëàñòè ïåðåëîìà. Äëÿ ôèêñàöèè îòëîìêîâ êîñòè èñïîëüçóþò ãèïñîâûå ïîâÿçêè, ñêåëåòíîå âûòÿæåíèå èëè îñòåîñèíòåç.

Ñåñòðèíñêèå âìåøàòåëüñòâà ïðè ïåðåëîìàõ:

1.Íàáëþäåíèåçàñîñòîÿíèåìïàöèåíòà:

– ïîäãîòîâêà ê äèàãíîñòè÷åñêèì è ëå÷åáíûì ïðîöåäóðàì;

– êîíòðîëü çà ïóëüñîì, ÀÄ, òåìïåðàòóðîé òåëà; êîíòðîëü ñîñòîÿíèÿ ãèïñîâûõ è ìÿãêèõ ïîâÿçîê;

– ñëåäèòü çà ñîñòîÿíèåì êðîâîîáðàùåíèÿ â ïîâðåæäåííîé êîíå÷íîñòè (ïðè òóãîé ïîâÿçêå ó áîëüíîãî ïîÿâëÿåòñÿ áîëü â êîíå÷íîñòè, óâåëè÷èâàåòñÿ îòåê, öèàíîç è îíåìåíèå ïàëüöåâ; â ýòèõ ñëó÷àÿõ ïîâÿçêó íåîáõîäèìî ïåðåìåíèòü);

– ñëåäèòü çà ïîëîæåíèåì êîíå÷íîñòè íà ëå÷åáíîé øèíå ïðè ïðîâåäåíèè ñêåëåòíîãî âûòÿæåíèÿ;

– íàäî ñëåäèòü, ÷òîáû êîíå÷íîñòü íå óïèðàëàñü â ñïèíêó êðîâàòè. à ãðóç íå îïóñêàëñÿ íà ïîë. Ìåäñåñòðà äîëæíà ïîñòîÿííî ñëåäèòü çà ïîëîæåíèåì ïàöèåíòà, òàê êàê íåïðàâèëüíîå ïîëîæåíèå ìîæåò ïðèâåñòè ê íåïðàâèëüíîìó ñðàùåíèþ ïåðåëîìà èëè ïàðàëè÷ó êîíå÷íîñòè. Ïåðåñòèëàòü ïîñòåëü è ïîäàâàòü ñóäíî íóæíî î÷åíü îñòîðîæíî, ÷òîáû íå âûçâàòü ñìåøåíèå îòëîìêîâ;

– ïðîâîäèòü îáðàáîòêó êîæè âîêðóã ñïèö è ìåñòî ââåäåíèÿ ñïèö (ïðîôèëàêòèêà îñòåîìèåëèòà). Ìåñòà ââåäåíèÿ ñïèöû îáðàáàòûâàþòñÿ ñïèðòîâûìè àíòèñåïòè÷åñêèìè ðàñòâîðàìè, ñïèöû ïðîòèðàþò ñïèðòîì, âîêðóã ñïèöû â ìåñòàõ ââåäåíèÿ êëàäóò ñàëôåòêè, ñìî÷åííûå ñïèðòîì.

2. Ïðîôèëàêòèêà ïðîëåæíåé:

– ñâîåâðåìåííàÿ ñìåíà ïîñòåëüíîãî è íàòåëüíîãî áåëüÿ; óñòðàíåíèå ñêëàäîê íà ïîñòåëè;

– ñìåíà ïîëîæåíèÿ â ïîñòåëè;

– ïðîòèðàíèå êîæè êàìôîðíûì ñïèðòîì;

– èñïîëüçîâàíèå ïðîòèâîïðîëåæíåâûõ ìàòðàñîâ.

3. Ïðîôèëàêòèêàïíåâìîíèè:

– äûõàòåëüíàÿ ãèìíàñòèêà.

4.Ñíèæåíèåáîëåâûõîùóùåíèé:

– ââåäåíèå àíàëüãåòèêîâ ïî íàçíà÷åíèþ âðà÷à;

– õîëîä:

– èçìåíåíèå ïîëîæåíèÿ òåëà.

5.Ïîìîùüâïðîâåäåíèèãèãèåíè÷åñêèõìåðîïðèÿòèé.

6.Ïîìîùüââîññòàíîâëåíèèäâèãàòåëüíîéôóíêöèè:

–ëå÷åáíàÿ ôèçêóëüòóðà (ËÔÊ). Ïðè äëèòåëüíîì ëåæàíèè íàáëþäàåòñÿ àòðîôèÿ ìûøö. Ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ëå÷åáíóþ ôèçêóëüòóðó ñ ïåðâûõ äíåé ïîñëå òðàâìû. Àêòèâíûå äâèæåíèÿ ïîâðåæäåííîé êîíå÷íîñòè ïðåäóïðåæäàþò àòðîôèþ ìûøö, îñòåîïîðîç êîñòåé, óëó÷øàþò êðîâîîáðàùåíèå, óñêîðÿþò ïðîöåññ êîñòåîáðàçîâàíèÿ;

– ìàññàæ;

– ôèçèîòåðàïèÿ.

7.Ïñèõîëîãè÷åñêàÿðàáîòàñïàöèåíòîìèåãîðîäñòâåííèêàìè.

ñåñòðèíñêèé ïåðåëîì êîñòü êîíå÷íîñòü

Âûâîäû è ðåêîìåíäàöèè

Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ðåçóëüòàò ëå÷åíèÿ çàâèñèò îò ñâîåâðåìåííîãî è ïðàâèëüíî îêàçàííîé ïåðâîé ïîìîùè, êîòîðóþ ÷àùå îêàçûâàåò ñðåäíèé ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë.

Ó÷àñòèå ìåäèöèíñêîé ñåñòðû â ëå÷åíèè ïàöèåíòà ÿâëÿåòñÿ âàæíûì, òàê êàê êîíå÷íûé ðåçóëüòàò ëå÷åíèÿ çàâèñèò îò òùàòåëüíîé ïîäãîòîâêè ïàöèåíòà ê ëå÷åáíûì ìàíèïóëÿöèÿì, ïóíêòóàëüíîãî âûïîëíåíèÿ íàçíà÷åíèé âðà÷à è ãðàìîòíîãî óõîäà çà ïàöèåíòîì â ïðîöåññå ëå÷åíèÿ, â ïåðèîä ðåàáèëèòàöèè.

Õàðàêòåð äåÿòåëüíîñòè ìåäèöèíñêîé ñåñòðû çàâèñèò îò òîãî, â êàêîì ìåäèöèíñêîì ïîäðàçäåëåíèè îíà ðàáîòàåò.

Ñîâðåìåííàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ýòî íå ïðîñòî ïîìîùíèê âðà÷à. Åå ïðîôåññèîíàëèçì, îðãàíèçàöèÿ è ïðàêòè÷åñêîå îñóùåñòâëåíèå ñâîèõ îáÿçàííîñòåé ïî îáñëóæèâàíèþ ïàöèåíòîâ ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì ñåñòðèíñêîãî ïðîöåññà, ïðîÿâëÿåòñÿ â êâàëèôèöèðîâàííîé ïîìîùè ïàöèåíòó õèðóðãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ.

Óðîâåíü ðàçâèòèÿ õèðóðãèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ òðåáóåò ïîäãîòîâêè ìåäèöèíñêîé ñåñòðû, îáëàäàþùèé ïðîôåññèîíàëüíûìè ñåñòðèíñêèìè çíàíèÿìè î ðåàêöèè îðãàíèçìà íà òðàâìó, â òîì ÷èñëå îïåðàöèîííóþ, î æèçíåííî-âàæíûõ ïîòðåáíîñòÿõ ïàöèåíòà è ñïîñîáàõ èõ óäîâëåòâîðåíèÿ, î âîçíèêàþùèõ ïðè ýòîì ïðîáëåìàõ, ïðîôèëàêòèêå èíôåêöèé, â ïîëíîé ìåðå âëàäåþùåé íàâûêàìè ïî óõîäó çà ïàöèåíòîì, îáùåíèåì ñ íèì è åãî ðîäñòâåííèêàìè.

Ñïèñîê èñïîëüçóåìûõ èñòî÷íèêîâ

1. Ðîìàíþê Â.Ï. Èñòîðèÿ ñåñòðèíñêîãî äåëà â Ðîññèè. ÑÏá., 1998.

2. Çäðàâîîõðàíåíèå â Ðîññèè: â÷åðà ñåãîäíÿ, ÷åðåç äåñÿòü ëåò // Ñåñòðèíñêîå äåëî. 2005. ¹3.

3. Ìóõèíà Ñ.À., Òàðàíîâñêàÿ È.È. Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû ñåñòðèíñêîãî äåëà: Ó÷åáíîå ïîñîáèå.  2 ÷àñòÿõ. ×. I. Ì.: 1996.

4. Ñòàíäàðòû ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ìåäñåñòðû Ðîññèè òîì I – II.

5. Äâîéíèêîîâà Ñ.È., Êàðàñåâà Ë.À. «Îðãàíèçàöèÿ ñåñòðèíñêîãî ïðîöåññà» Ìåä. Ïîìîùü. 1996. ¹3.

Ðàçìåùåíî íà Allbest.ru

…

Источник

Содержание:

- Основы доврачебной помощи

- Первая помощь при переломе плеча и предплечья

- Первая помощь при переломе бедра, голени и костей таза

- Первая помощь при переломе ноги

- Первая помощь при переломе ребер

- Первая помощь при переломе челюсти

- Первая помощь при переломе позвоночника

В случае перелома главной задачей является обеспечение абсолютной иммобилизации поврежденной конечности или участка. Любое перемещение поломанной кости может спровоцировать болевой шок, потерю сознания и повреждение тех тканей, которые находятся в непосредственной близости.

Основы доврачебной помощи

Обездвиживание достигается при помощи наложения медицинских шин или тех, которые сделаны из материалов, имеющихся под рукой. В качестве подобных средств допустимо использовать что-либо прямое и прочное, как, например, палка, трость или лыжи. Также для этого подойдут небольшие доски или фанера.

Шины следует накладывать не только на наружную, но и на внутреннюю плоскость поврежденной конечности. Важно, чтобы они обеспечивали полную иммобилизацию двух суставов, которые прилегают к области перелома.

В случае наложения шин на голую поверхность их следует:

обложить при помощи ваты или других мягких материалов;

закрепить, используя бинт, полотенце, тонкий шарф или ремень. Они не должны болтаться, важно прикрепить их очень крепко и надежно.

Тем, кто столкнулся с открытым переломом в первую очередь при помощи жгута необходимо остановить кровотечение, после чего к ране прикладывают повязку. Обязательной является не только дезинфекция раны при помощи йода, зеленки и даже спирта, но также и наложение давящей повязки или жгута. Это даст возможность избежать потери крови, последствия которой могут быть не менее серьезными, чем в результате открытого перелома.

Затем пострадавшему необходимо принять обезболивающий препарат (анальгин, темпалгин) и обеспечить обездвиженность конечности или участка тела. Если же при беглом осмотре невозможно отличить вывихи или ушибы от переломов костей, тогда помощь следует оказывать так же, как и при переломе.

Неправильно будет предпринимать самостоятельные попытки по исправлению положения кости, которая подверглась повреждению. Тем более запрещается вправлять в само ранение торчащие обломки костей. Только профессионалы знают, как сделать это правильно и с минимальным вредом для пострадавшего.

Первая помощь при переломе плеча и предплечья

Если повреждены кости предплечья, значит, конечность в локтевом суставе следует согнуть под углом в 90 °C и прижать ладонью к туловищу. Шину необходимо взять такой протяженности, чтобы любой из её концов обхватывал пальцы руки, а следующий достигал локтевого сустава. В представленном положении шину нужно закрепить с помощью бинта, а конечность подвесить либо на самодельной повязке.

При переломе плечевой кости область предплечья нужно будет согнуть также под углом в 90 °C в локтевом суставе.

К поврежденной кости плеча прикладывают две шины:

первую с наружной плоскости плеча;

вторую – от впадины подмышкой до сустава в области локтя.

После этого каждую из шин сначала по отдельности прибинтовывают к плечу, а затем соединяют вместе. Согнутое таким образом предплечье следует подвесить на широкий ремень или косынку. Если же специальная шина или другие аналогичные средства отсутствуют, тогда согнутую в области локтя конечность рекомендуется подвесить на косынке или ремне и только после этого прибинтовать к туловищу.

Человека перевозят строго в сидячем положении таким образом, чтобы не было никакого воздействия на конечность. Это же актуально для перелома ключицы и лопатки. Так, если сломана ключица, то во впадину подмышкой с той стороны, которая травмирована, следует подложить ком ваты. Далее плечо крепко прибинтовывают к туловищу. Если же говорить о предплечье, то его правильнее всего будет подвесить на одной косынке, с помощью привязывают конечность также к туловищу

Узнайте больше: Что делать при переломе плечевой кости?

Первая помощь при переломе бедра, голени и костей таза

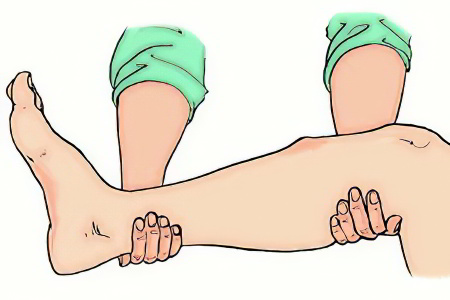

Чтобы наложить повязку из шин в случае перелома бедра нужно располагать не менее чем двумя большими шинами. Первую из них прикладывают к наружной плоскости ноги, при этом один из её концов должен быть расположен под мышкой. Второй же – слегка выступать за область стопы. Важно, чтобы вторую шину наложили строго по внутренней плоскости ноги так, чтобы один её конец доходил до промежности, другой же выступал за саму стопу. В подобном положении шины нужно прибинтовать к туловищу.

Когда специальные шины или аналогичные средства отсутствуют, травмированную конечность нужно прибинтовать к не поврежденной ноге. В случае перелома голени первую доврачебную помощь оказывают таким же образом, как и при получении травмы бедра.

Для переломов костей таза характерно то, что при этом повреждаются внутренние органы, а потому вероятны кровотечения и шок. Следует придать костям таза пострадавшего такое положение, при котором будет формироваться минимум болезненных ощущений.

Чаще всего это:

в горизонтальном положении на спине с валиком под ногами;

бедра должны быть немного разведены в разные стороны.

Валик может быть сделан из подушки, верхней или теплой одежды, а также любого другого достаточно мягкого материала. Перевозка пострадавшего осуществляется лишь на твердом щитке или доске. Правильнее всего будет перед этим провести различные противошоковые мероприятия, например, снятие болей или остановку кровотечения.

Узнайте больше: Что делать при переломе шейки бедра?

Первая помощь при переломе ноги

Одним из наиболее часто встречающихся типов перелома является именно травма ноги. Первая доврачебная помощь заключается в том, что травмированную конечность необходимо привязать к неповрежденной ноге. Желательно в лежачем положении, чтобы минимизировать движение. При этом обязательно должны быть задействованы области не только выше, но и ниже повреждения.

Либо, если транспортировка пострадавшего в положении лежа оказывается невозможной, накладывают такую шину, которая накрывает два или больше суставов конечности. Главная шина должна быть наложена на задней плоскости ноги. Это поможет свести к минимуму сгибания суставов.

Узнайте больше: Что делать при переломе ноги?

Первая помощь при переломе ребер

В случае перелома ребер или ребра на грудную клетку необходимо наложить тугую повязку, опоясывающую её по кругу. Важно помнить, что основная задача в случае перелома заключается в том, чтобы иммобилизовать травмированные кости. С ребрами это сделать труднее всего, потому что они естественным образом двигаются во время дыхания. Именно поэтому наложение на грудную клетку давящей повязки обязательно.

За счет этого пострадавший будет дышать исключительно при помощи мышц живота и не будет испытывать серьезных болезненных ощущений. Если отсутствует требуемое количество бинтов, значит, грудную клетку не менее плотно оборачивают, используя простыню, полотенце, шарф или другие большие куски плотной ткани.

Важно не позволять пострадавшему принимать горизонтальное положение, потому что острые обломки ребер могут надавливать на внутренние органы, вызывая их разрыв или кровотечения. Перевозить человека с поломанными ребрами необходимо также в сидячем положении.

Узнайте больше: Что делать при переломе ребер?

Первая помощь при переломе челюсти

Повреждение челюстей становится возможным, чаще всего, по итогу прямой травмы, то есть удара или падения. Впрочем, иногда это может быть и скользящий удар. Учитывая серьезную силу удара, который повлек за собой перелом челюсти, специалисты предполагают также и формирование сотрясения головного мозга.

Первая доврачебная помощь при переломе челюсти заключается в:

прикрытии рта;

обезболивании при помощи анальгетиков;

приостановке кровотечения, если оно есть;

фиксации челюсти при помощи повязки.

Рекомендуется также зафиксировать язык таким образом, чтобы он не затруднял дыхание. Временное фиксирование обеих челюстей подразумевает подвязывание их в плотно сомкнутом виде с использованием шарфа, платка или бинта. Если же пострадавший потерял сознание, то правильнее всего будет положить его либо набок, либо, что ещё лучше лицом вниз.

Узнайте больше: Что делать при переломе челюсти?

Первая помощь при переломе позвоночника

Самым сложным и опасным является перелом позвоночника, он нуждается в наиболее аккуратной первой доврачебной помощи. Специалисты выделяют пять групп переломов. К ним относятся: единичные и множественные, с повреждением спинного мозга или без него, с получением травмы нервных окончаний и дисков между позвонками или же без них. Также переломы могут быть стабильными и нестабильными и, наконец, встречаются повреждения тела, отростков или дуг любого из позвонков.

Безусловно, необходимо грамотно «считывать» симптомы травмы, чтобы отличить её , например, от перелома ребра. Это поможет оказать правильную и своевременную помощь.

К признакам перелома позвоночника относятся:

значительная болезненность в области получения травмы. В некоторых случаях она может привести даже к обмороку. Исключением следует считать те случаи, когда человек столкнулся с тяжелыми хроническими заболеваниями. К ним относится остеопороз или онкология, при которых болевой синдром немного более слабый;

формирование слабости или даже паралича в области тех конечностей, которые располагаются на одном уровне с травмой. Подобное наблюдается при получении травмы нервных волокон или в случае компрессии. Также это возможно при отеке;

в случае повреждения грудных и шейных позвонков вероятно сильное затруднение дыхательных функций вплоть до их полной остановки;

также при переломе позвонков в области поясницы могут проявиться проблемы с мочеиспусканием, при этом больно обычно отдается в области живота.

Возможно обозначить два главных пункта при оказании первой доврачебной помощи. Их необходимо выполнить максимально быстро после того, как человеком была получена травма позвоночника. Первый пункт заключается в том, чтобы снять болезненные ощущения. Для этого используют любой анальгетик или более сильные средства, которые имеются. Делать это следует в максимальных дозировках. После этого можно приступать к фиксации травмированного участка тела, что и является вторым пунктом.

Надежно зафиксировать какую-либо отдельную область позвоночника, не будучи специалистом, практически невозможно. К тому же, для этого в стандартных условиях просто нет вспомогательных средств. Потому правильно будет иммобилизовать позвоночный столб целиком – это не так сложно сделать, как кажется.

Для этого достаточно будет применить любое твердое основание, которое является достаточно протяженным, то есть совпадающим с человеческим ростом. Специализированные носилки более чем успешно возможно заменить несколькими подходящими под описание досками и таким материалом, с помощью которого получится зафиксировать пострадавшего.

Настоятельно рекомендуется зафиксировать шейный отдел позвоночника человека, причем это актуально вне зависимости от того, какой именно из отделов оказался травмированным. Даже в том случае, когда шейный отсек не получил никаких повреждений, движения головой могут приводить к совершенно ненужным на тот момент перемещениям позвоночного столба.

Закрепить шею возможно с использованием специфического воротника, который обязан быть выровнен по высоте и длине шеи. Самостоятельно подобный воротник возможно сделать, используя картон. Допустим, вырезая его по размеру и обкладывая либо мягкой тряпкой, либо ватой. Затем заматывают при помощи бинта сверху. Допустимо применять и другие материалы, однако главное заключается в том, чтобы голова пострадавшего оказалась надежно зафиксирована.

Узнайте больше: Что делать при переломе позвоночника?

В рамках первой доврачебной помощи в случае перелома позвоночника недопустимо будет усаживать человека. Также запрещаются любые попытки поставить его на ноги или вправить не только позвонки, но и шейные отделы. Тянуть за верхние и нижние конечности следует лишь в случае крайней необходимости, помня, что при этом раздробленные позвонки могут сместиться ещё больше.

Нежелательно будет давать лекарственные препараты тому, у кого по причине перелома произошло нарушение глотательной функции или отмечается потеря сознания. Ну и, конечно же, нельзя транспортировать больного с подобным повреждением в сидячем положении.

Таким образом, оказание грамотной и своевременной первой доврачебной помощи при переломе будет залогом сохранения 100% здоровья и быстрого восстановления поврежденной конечности или области.

Автор статьи: Каплан Александр Сергеевич | Ортопед

Образование:

диплом по специальности «Лечебное дело» получен в 2009 году в медицинской академии им. И. М. Сеченова. В 2012 году пройдена аспирантура по специальности «Травматология и ортопедия» в Городской клинической больнице им. Боткина на кафедре травматологии, ортопедии и хирургии катастроф.

Наши авторы

Источник