При переломах костей таза скелетное вытяжение показано

Перелом костей таза – это наиболее сложное повреждение опорно-двигательного аппарата. Чаще всего такие травмы люди получают вследствие обвала на них элементов зданий, дорожно-транспортных происшествий, падения с большой высоты и т. д.

В соответствии с опубликованными (в специализированных средствах массовой информации) статистическими данными, перелом костей таза встречается в 7% случаях повреждений опорно-двигательного аппарата. Такие переломы сопровождаются характерной симптоматикой, требуют обезболивания и нуждаются в экстренной медицинской помощи.

Содержание:

- Симптомы перелома костей таза

- Другие виды перелома костей таза

- Последствия перелома таза

- Первая помощь при переломе таза

- Сколько заживает перелом таза?

- Лечение перелома таза

- Реабилитация после перелома таза

Симптомы перелома костей таза

При переломах костей таза у пациентов может наблюдаться следующая симптоматика:

сильный болевой синдром;

отёчность;

гематома или кровоизлияние в области повреждения;

при наличии подвижных отломков наблюдается хруст;

травматический шок;

кровопотеря;

повреждение нервов и сосудов в области таза;

изменение цвета кожного покрова;

повышенное потоотделение;

падение артериального давления;

учащённое сердцебиение;

обморок;

повреждение внутренних органов;

нарушение подвижности нижних конечностей и т. д.

Другие виды перелома костей таза

Современная медицина определяет несколько видов переломов костей таза:

Переломовывихи.

Переломы, при которых не нарушается тазовое кольцо.

Переломы, при которых происходит нарушение тазового кольца (нестабильные)

Переломы, при которых ломается дно вертлужной впадины или её края.

Перелом седалищной кости таза

Основной причиной перелома седалищной кости таза является сильное физическое воздействие на эту область. Получить такое повреждение люди могут при падении на ягодицы в зимнее время года, либо во время занятия спортом.

К симптомам такого перелома можно причислить следующее:

сильные болевые ощущения;

потеря сознания;

появление гематомы и отёка;

развитие внутреннего кровотечения и т. д.

При подозрении на перелом седалищной кости пациента необходимо доставить в медицинское учреждение, где ему будет оказана неотложная помощь. Для постановки точного диагноза пациентам назначают рентгенографию, благодаря которой можно будет определить тип перелома и наличие внутренних повреждений. Лечение такой травмы происходит в течение 4-х недель (пациент в это время должен соблюдать постельный режим). После прохождения реабилитации, которая занимает 2-3 недели, больной сможет вернуться к привычному образу жизни.

Перелом лонной кости таза

При переломе лонной кости в большинстве случаев не происходит повреждение тазового кольца. Такое повреждение человек может получить при сдавливании костей таза, либо при ударе в эту область. При проведении диагностики врач собирает анамнез заболевания, а также назначает ряд диагностических мероприятий.

В обязательном порядке специалист принимает к сведению симптомы, которые наблюдаются у пациента:

болевой синдром;

отёчность;

возникновение симптома «прилипшей пятки»;

скованность движений в нижних конечностях;

подкожное кровоизлияние;

повреждение кровяных сосудов;

нарушение работы органов, расположенных в малом тазе и т. д.

При диагностике пациентам обязательно проводится рентгенография, а также ультразвуковое исследование органов малого таза. В зависимости от тяжести перелома и состояния больного, специалист может назначить цистографию или уретрографию. При лечении пациенту выполняется иммобилизация и назначается постельный режим. В том случае, когда при таком переломе была сильная кровопотеря, больным выполняют переливание крови на 2 или 3 день после получения травмы.

Последствия перелома таза

Пациенты, у которых диагностирован перелом костей таза, могут столкнуться с различными осложнениями:

на фоне травматической компрессии может наблюдаться развитие парестезий;

повреждение мышечных тканей, нервов, сосудов, сухожилий;

развитие различных заболеваний: остеомиелита, остеоартрита и т. д.;

открытие травматических кровотечений;

повреждение органов мочеполовой системы и кишечника;

развитие посттравматической инфекции;

неправильное срастание костей;

образование костных наростов;

атрофия либо гипотрофия мышц и т. д.

В тяжёлых случаях у больных происходит укорачивание конечностей, наблюдается задержка срастания костной ткани, частичная или полная потеря подвижности. По статистике смертность от поздних осложнений среди пациентов, которые пережили первые дни после получения травмы, не превышает 5%.

Первая помощь при переломе таза

При переломе костей таза пострадавшим необходимо оказать первую помощь и постараться доставить их в ближайшее медицинское учреждение.

В первую очередь следует снять боль, которая доставляет мучительные страдания пациенту. После этого больного нужно положить на твёрдую поверхность в позу лягушки.

Под согнутые колени следует положить подушку или валик. Транспортировка пациента должна осуществляться очень осторожно, так как иммобилизацию провести в таких условиях невозможно.

Сколько заживает перелом таза?

Человеческий организм самостоятельно справляется со сращением повреждённых костей таза. Если перелом таза лечился неправильно, или больной не соблюдал все предписания специалистов, у него могут срастись кости в неправильном положении. Это в свою очередь может негативно отразиться на дальнейшей жизни пациента, так как у него скорей всего постоянно будут возникать проблемы в будущем.

Конкретно назвать точный срок заживления перелома костей таза очень сложно, так как на это процесс оказывают влияние различные факторы:

тип кости;

место локализации перелома;

уровень кровоснабжения повреждённой кости;

злоупотребление вредными привычками и т. д.

При своевременном лечении кости таза могут срастись за 4-6 недель.

Узнайте больше: 4 фазы срастания переломов

Лечение перелома таза

После обращения пострадавшего в медицинское учреждение, узкопрофильный специалист проводит его личный осмотр, во время которого пальпирует область повреждения. Параллельно врач собирает анамнез заболевания, после чего ставит предварительный диагноз.

Для подтверждения своих предположений специалист направляет пациента на дополнительное обследование:

рентгенографию;

ультразвуковую диагностику;

ангиографию;

лапароцентез;

уретрографию;

диагностическую лапароскопию;

магнитно-резонансную или компьютерную томографию;

ректальное исследование области таза и т. д.

После изучения рентгеновских снимков врач назначает больному лечение, которое предусматривает приём медицинских препаратов, а также комплекс хирургических и физиотерапевтических мероприятий. В первую очередь пациентам вводятся обезболивающие препараты, так как при таких повреждениях они испытывают сильные страдания. Противошоковая терапия может проводиться посредством следующих медицинских препаратов: морфина, новокаиновой блокады и т. д.

При необходимости выполняется возмещение кровопотери, посредством переливания больным вводится плазма, глюкоза, физиологический раствор или кровезаменители. Следующим этапом лечения переломов костей таза является иммобилизация пациентов. В случае наличия костных отломков больным проводится хирургическое вмешательство, целью которого является их фиксация.

При переломах костей таза, с нарушением тазового кольца, специалисты проводят больным процедуру скелетного вытяжения. Лечение краевых или изолированных переломов предусматривает фиксацию пациентов в гамаке, либо на щите. В подколенную область укладываются валики, чтобы ноги пациента находились в полусогнутом состоянии. Для быстрого и качественного сращивания костей больным рекомендуется принять наиболее удобную позу – лягушки, в которой и будет выполнена иммобилизация.

Если при переломах костей таза произошло травмирование мягких тканей, специалисты проводят их обработку посредством антисептических растворов. Если существуют подозрения на проникновение в рану инфекции, лечащий врач назначает пациентам инъекции антибиотиков, которые предотвратят возможные осложнения.

Иммобилизация при переломе таза

При переломах костей таза пациенты часто нуждаются в иммобилизации. Данная процедура проводится для того, чтобы предотвратить смещение костных обломков, которые могут серьёзно травмировать мышечные ткани, сосуды, нервы и рядом расположенные внутренние органы.

Иммобилизация может проводиться при задействовании любых подручных средств, если нет возможности использовать медицинскую шину:

палки;

лыжи;

куска плотного картона;

досок;

бинты, марля, куски ткани и т. д.

При иммобилизации пострадавшего следует соблюдать предельную осторожность, так как любое неловкое движение может вызвать у него сильнейшие боли, от которых некоторые теряют сознание. Осторожность нужно соблюдать ещё и для того, чтобы не допустить смещения костных обломков. Пациенту следует запретить двигать нижними конечностями и порекомендовать принять удобное положение, в котором он и будет доставлен в медицинское учреждение.

Операция при переломе таза

В том случае, когда при переломах костей таза наблюдается смещение их обломков, специалисты проводят таким пациентам хирургическое лечение. Во время оперативного вмешательства хирурги выполняют скрепление частей повреждённой кости.

Для этого ними задействуются следующие приспособления, используемые в медицинской отрасли:

спицы;

металлические пластины;

винты и т. д.

Эта хирургическая манипуляция называется остеосинтез и проводится под общей анестезией. Во время операции хирург внимательно осматривает внутренние органы, расположенные в области малого таза и устраняет все существующие повреждения. Очень часто, при проведении такого типа оперативного вмешательства, хирурги задействуют чрескожный аппарат, функции которого заключаются в надёжной фиксации костных обломков. При удачно проведённой операции больной быстро идёт на поправку и спустя несколько месяцев возвращается к обычной жизни.

По теме: 12 народных способов для домашнего лечения

Реабилитация после перелома таза

Пациенты, которым было проведено лечение перелома костей таза, должны пройти курс реабилитационных мероприятий. Их прохождение является обязательным условием для возвращения больных к нормальному образу жизни и предотвращения инвалидности, так как переломы в этой области характеризуются как самые тяжёлые повреждения опорно-двигательного аппарата.

Реабилитация такой категории пациентов должна проводиться под наблюдением высококвалифицированного специалиста.

Для больных разрабатываются индивидуальные комплексы, которые включают в себя следующие мероприятия:

лечебную физкультуру;

приём специальных медицинских препаратов, которые способствуют укреплению костной ткани, а также питают их коллагеном;

использование специальных мазей, кремов и гелей;

лечебный массаж;

физиотерапию;

лечебное вытяжение;

криомассаж и т. д.

Во время занятий лечебной физкультурой пациенты должны выполнять специальные упражнения, которые предотвращают развитие анкилоз, контрактур и т. д. Ежедневное выполнение комплекса упражнений позволит поддерживать мышцы в тонусе, препятствуя их атрофии.

При прохождении реабилитации больные должны соблюдать правильный режим питания и употреблять в пищу продукты с большим содержанием кальция:

морскую и речную рыбу;

зелень и овощи, в том числе капусту;

сою;

молочные продукты;

орехи;

стручковую фасоль;

хурму;

мак и кунжут;

плоды шиповника и т. д.

Большую пользу пациентам, проходящим реабилитацию после переломов костей таза, принесут специальные препараты, которые помогают восстановить работу опорно-двигательного аппарата. Также рекомендуется совершать пешие прогулки на свежем воздухе, длительность которых следует увеличивать постепенно.

Автор статьи: Каплан Александр Сергеевич | Ортопед

Образование:

диплом по специальности «Лечебное дело» получен в 2009 году в медицинской академии им. И. М. Сеченова. В 2012 году пройдена аспирантура по специальности «Травматология и ортопедия» в Городской клинической больнице им. Боткина на кафедре травматологии, ортопедии и хирургии катастроф.

Наши авторы

Источник

Травмы таза

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ТАЗА

Причины: падение с высоты на бок или на область ягодиц, сдавливание таза при автомобильных авариях, обвалах, падении больших грузов.

Выделяют

переломы с нарушением непрерывности тазового кольца (типы В, С) и без

его нарушения (тип А). К первым относятся односторонние или двусторонние

одиночные или двойные переломы лобковых, седалищных и подвздошных

костей, разрывы лобкового симфиза, крестцово-подвздошных сочленений. К

переломам без нарушения тазового кольца относятся краевые переломы

крыльев подвздошных костей, отрывные переломы верхней передней

подвздошной ости, переломы одной из ветвей лобковой или седалищной

кости, крестца, копчика, седалищного бугра, краев вертлужной впадины.

Переломы верхней передней подвздошной ости могут быть отрывными

вследствие резкого напряжения прикрепляющихся к ней мышц (портняжной,

на-прягателя широкой фасции). Переломы дна вертлужной впадины возникают

при ударе по оси диафиза или шейки бедренной кости. При таком же

механизме травмы может произойти перелом заднего края вертлужной впадины

с вывихом бедренной кости.

Переломы

передних отделов таза могут сочетаться с повреждениями

мочеиспускательного канала и мочевого пузыря. Реже страдают прямая

кишка, подвздошные сосуды, седалищный и запирательный нервы.

Необнаружение или позднее выявление этих повреждений ведут к

инфекционным и неврологическим осложнениям, нередко заканчивающимся

смертью пациента.

Признаки. Вынужденное

положение пострадавшего лежа с полусогнутыми в коленных и тазобедренных

суставах ногами с отведением и ротацией бедер наружу (симптом

Волковича), подкожные кровоизлияния в области промежности, мошонки,

лобкового симфиза; боли при попытке больного поднять ноги, повернуться

или сесть, положительные симптомы Вернея и Ларрея (рис. 168). При

тяжелых переломах (тип С) наблюдается относительное укорочение

конечности. Исследование пальцем через влагалище или прямую кишку

позволяет определить переломы крестца, копчика или костей переднего

отдела тазового кольца, а также характер их смещения. Диагноз уточняют

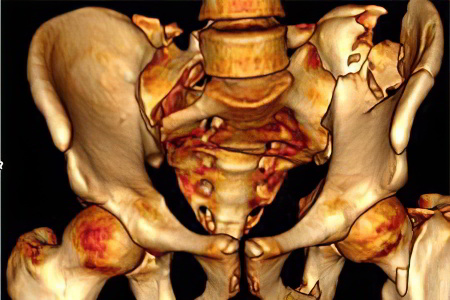

по рентгенограмме всего(!) таза. По компьютерным томограммам уточняют

характер переломов, направление смещения отломков, наличие осколков,

особенно в области вертлужной впадины и головки бедренной кости.

Переломы

заднего полукольца, разрывы крестцово-подвздошных сочленений всегда

сопровождаются массивным забрюшинным кровотечением (до 2 л и более), что

ведет к развитию у пострадавшего тяжелого шока. В отлогих частях

брюшной полости отмечается притупление перкуторного звука, положительны

симптомы раздражения брюшины. Следует обязательно проверить функцию

мочевыделительных органов!

Рис. 168. Клинические симптомы переломов костей таза: а – Верней; б – Ларрея

Лечение. Пострадавшего

необходимо уложить на жесткие носилки (щит!), под коленные суставы

подложить валик из одежды, ввести обезболивающие препараты и направить в

стационар санитарным транспортом или вызвать специализированную

противошоковую бригаду скорой помощи.

Полезно

применение широких тазовых поясов, которые, стягивая тазовое кольцо,

обеспечивают относительный покой отломкам и снижают травматич-ность

транспортировки и перекладывания пострадавших.

Лечение переломов костей таза начинают с анестезии по Л. Г. Школьникову и В. П. Селиванову.

При

переломах типа А и В (без смещения отломков) назначают постельный режим

на щите в течение 3-4 нед. Нижнюю конечность на стороне повреждения

укладывают на шину Белера без вытяжения. С первых же дней повреждения

назначают ЛФК. При переломах крестца и копчика больного укладывают в

положение “лягушки” (по Η. М. Волковичу) на 2-4 нед.

При

переломах с нарушением целости тазового кольца лучшая обездвиженность

отломков достигается при укладывании больного на спину, сгибании в

тазобедренных суставах под углом 35-40°, в коленных суставах – под углом

125- 135°, поднятии головного конца туловища до сгибания в грудном и

поясничном отделе позвоночника под углом 40-45°; голени ротируют кнаружи

под углом 45° при отведении нижних конечностей на 5-10° (Черкес-Заде Д.

И., 1997). В таком положении пострадавшего мышцы-антагонисты в большей

степени, чем при любой другой укладке, взаимно уравновешивают друг

друга. Благодаря этому существенно снижается опасность вторичного

смещения костных отломков.

Трудоспособность восстанавливается через 5-6 нед.

В

последующем, если больного беспокоят постоянные боли в области копчика,

показано оперативное удаление дистальной части копчика.

При

переломах с нарушением тазового кольца с большим смещением отломков

осуществляют репозицию с помощью скелетного вытяжения или аппара-

Рис.

169. Фиксация тазового кольца наружными аппаратами: а – схема

аппарата-стяжки для фиксации лобкового симфиза (Э. Г. Грязнухин); б –

схема аппарата-стяжки для фиксации всего тазового кольца (К. П. Минеев,

К. К. Стэльмах): 1 – опорные элементы; 2 – резьбовые (телескопические)

тяги; 3 – кронштейны; 4, 6 – спицы с упорами; 5 – спицедержатели; 7 –

стержневые фиксаторы; 8 – держатели стержней; 9 – противоупорная спица

тов

наружной фиксации (рис. 169). Вытяжение продолжается 5-6 нед. грузами

16-20 кг. ЛФК назначают с первых дней пребывания больного в стационаре.

Оперативное лечение с использованием пластин и шурупов или применение

аппаратов

наружной фиксации значительно ускоряет реабилитацию пострадавших:

ходьба на костылях возможна уже через неделю (после нормализации общего

состояния), без костылей – через 1-2 мес, трудоспособность

восстанавливается через 4-5 мес. Без наружной фиксации таза аппаратом

ходьбу на костылях разрешают через 2-21/2мес, без костылей – через 3-4 мес

Трудоспособность восстанавливается через 5-6 мес.

При

разрыве лобкового симфиза с диастазом менее 5 см пострадавшего

подвешивают на тазовом гамаке сроком на 5-6 нед., применение тазового

пояса позволяет сократить постельный режим до 2 нед. При расхождении

лобковых костей на 5 см и более показано оперативное лечение: репозиция и

фиксация симфиза наружным аппаратом (рис 169, а) или внутренняя

фиксация пластиной с шурупами (рис. 170, а).

При

переломах дна вертлужной впадины после анестезии таза и тазобедренного

сустава накладывают скелетное вытяжение за бугристость большеберцовой

кости или за мыщелки бедра. При небольшом смещении отломков вытяжение

проводят 4-6 нед. грузами 4-6 кг, затем назначают ходьбу на костылях

(без осевой нагрузки на сустав) до 3 мес. с момента травмы.

Если

головка бедренной кости, разрушив дно вертлужной впадины, проникает в

полость таза (центральный вывих бедра), то вытяжение должно быть

двойным: за мыщелки бедра грузом до 12-16 кг и за большой вертел грузом

6-8 кг. После вправления головки уменьшают величину грузов, вытяжение

Рис.

170. Фиксация отломков костей таза: а – внутренний остеосинтез

лобкового симфиза; б – фиксация крестцово-подвздошных сочленений; в-д –

фиксация отломков при краевых переломах подвздошных костей; е – фиксация

заднего края вертлужной впадины

продолжают 8-10 нед., затем больной в течение 4-6 мес. пользуется костылями, потом тростью (до 1-2 лет).

Аналогично

поступают при краевых переломах вертлужной впадины с подвывихом или

вывихом бедренной кости. Предварительно под наркозом устраняют смещение

бедренной кости, затем налаживают двойную систему вытяжения.

Более

надежно оперативное вправление с фиксацией фрагментов таза при помощи

шурупов, компрессирующих и реконструктивных пластин (рис. 170, б-е).

После

операции положение больного – на спине. При сомнительной стабильности

(например, в крестцово-подвздошном сочленении) или при вытяжении это

положение сохраняют в течение 10-14 дней.

Лечебная физкультура. С

первого дня осуществляют пассивные движения в тазобедренном суставе с

поддержкой бедра и голени в пределах, которые определяются

интенсивностью боли. Медленно переходят к активным движениям.

Подъем

прямой ноги абсолютно противопоказан. Возможно применение

механотерапии. При использовании вытяжения ЛФК начинают только после

снятия вытяжения.

Подъем с постели и нагрузка. Одиночные

переломы тазового кольца. При достаточной стабильности – гимнастика в

бассейне с 10-го дня. С 3-4-й недели начинают ходьбу на костылях или в

ходилках. Нагрузку увеличивают после 6 нед. При нестабильности в

крестцово-подвздошном сочленении больных поднимают на 6-й неделе.

Переломы

вертлужной впадины. При стабильном остеосинтезе больных поднимают на

5-7-й день (без осевой нагрузки на поврежденный сустав). Дозированную

нагрузку разрешают на 3-4-й неделе. Нагрузку увеличивают после 6 нед.

под контролем рентгенографии. Полная нагрузка – после 2-3 мес. При

повреждении головки бедренной кости вопрос о нагрузке решают

индивидуально.

При политравме ведение определяется общим состоянием больного.

Удаление металлоконструкции. Если фиксаторы не беспокоят больного, то их лучше не удалять.

Точная

анатомическая репозиция вертлужной впадины снижает вероятность развития

посттравматического деформирующего артроза тазобедренного сустава.

Сроки нетрудоспособности зависят от тяжести переломов, варьируют от 3 мес. до 1-11/2 лет.

ПОВРЕЖДЕНИЯ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ТАЗА

Переломы

костей таза со значительным смещением отломков почти у каждого третьего

пострадавшего осложняются повреждением органов таза. Чаще травмируются

мочевой пузырь и мочеиспускательный канал, реже – прямая кишка.

Повреждения тазовых органов не только утяжеляют течение переломов костей

таза, но и нередко осложняются мочевыми затеками, флегмонами,

перитонитом, уросепсисом. При разрыве органов таза показано срочное оперативное вмешательство.

Повреждения

мочевого пузыря возникают при тяжелой травме, сопровождающейся

переломом переднего тазового полукольца. Согласно классификации Л. Г.

Школьникова, повреждения мочевого пузыря делят на две группы.

1. Непроникающие разрывы мочевого пузыря:

а) наружные (при целости слизистой оболочки);

б) внутренние (при разрыве слизистой оболочки).

2. Проникающие разрывы мочевого пузыря:

а) внебрюшинные;

б) внутрибрюшинные.

Клиническая картина. При внебрюшинном разрыве мочевого пузыря возникают

ложные позывы на мочеиспускание, в некоторых случаях выделяется

небольшое количество кровянистой мочи. Затем появляется отечность в

области промежности, вследствие скопления в предпузырной клетчатке мочи и

крови определяется притупление над лобком, не исчезающее после

опорожнения мочевого пузыря.

Для

уточнения диагноза показана катетеризация мочевого пузыря. При его

разрыве через катетер выделяется небольшое количество кровянистой

жидкости. В сомнительных случаях производят восходящую цистографию:

через катетер в мочевой пузырь вводят 250-300 мл 10 % раствора

сергозина. Рентгенограмму выполняют после наполнения пузыря

контрастирующим раствором и после опорожнения (оставшийся

контрастирующий раствор в паравезикаль-ных тканях укажет на разрыв

задней стенки мочевого пузыря).

Внутрибрюшинный разрыв мочевого пузыря возникает

при сдавлении живота с переполненным мочевым пузырем, при этом

появляются боли в животе и частые бесплодные позывы на мочеиспускание,

так как мочевой пузырь пуст. Моча, изливающаяся в брюшную полость,

раздражает брюшину и вызывает явления перитонизма (мягкий, слегка

вздутый, умеренно болезненный живот, снижение перистальтики кишечника,

нечеткая выраженность симптома Блюмберга). В отлогих местах живота

определяется свободная жидкость.

Лечение. Выбор метода лечения повреждений мочевого пузыря обусловлен характером его повреждения.

При непроникающих повреждениях мочевого пузыря проводят неоперативное лечение.

В

случаях задержки мочеиспускания производят катетеризацию мочевого пузыря

с последующим его промыванием раствором фурацилина или риванола.

Внутримышечно вводят антибиотики, per os назначают сульфаниламидные

препараты.

Проникающие разрывы мочевого пузыря лечат только оперативно.

При

внебрюшинном его разрыве срединным нижним разрезом обнажают мочевой

пузырь и выявляют место его разрыва. Затем широко вскрывают брюшину и

производят ревизию органов брюшной полости. Разрыв мочевого пузыря

зашивают двухрядным швом до слизистой оболочки, ниже в надлобковой

области накладывают эпицистостому. Околопузырную клетчатку дре-

нируют

по Буяльскому (через запирательные отверстия) или по Куприянову (через

промежность). Разрыв мочевого пузыря в области шейки зашивают на

катетере, введенном через уретру.

При внутрибрюшинном разрыве мочевого пузыря производят

нижнюю срединную лапаротомию и ревизию органов брюшной полости и

мочевого пузыря. После осушения брюшной полости зашивают рану мочевого

пузыря. Пузырь катетеризуют через уретру, и проверяют швы на

герметичность. Катетер оставляют на 5-8 дней для отведения мочи и

промывания мочевого пузыря антисептическими растворами. Брюшную полость

зашивают наглухо.

При запоздалом оперативном вмешательстве, когда уже развился мочевой перитонит, в дополнение ко всему накладывают эпицистостому.

Повреждения мочеиспускательного канала при

переломах костей таза у мужчин встречаются чаще, чем повреждения

мочевого пузыря. Нередко эти повреждения сочетаются. Как правило,

повреждается задняя часть мочеиспускательного канала (бульбарная или

перепончатая).

Различают пристеночные неполные и полные разрывы мочеиспускательного канала.

Клиническая

картина повреждения мочеиспускательного канала на фоне шокового

состояния, вызванного переломом костей таза, в первые часы после травмы

выражена нечетко, отмечается задержка мочеиспускания, уретрорра-гия. При

разрывах мочеиспускательного канала быстро образуются параурет-ральная

гематома и мочевой затек, распространяющийся на промежность и мошонку.

Для уточнения характера и локализации повреждения производят восходящую

уретрографию 40 % раствором сергозина. Для удаления мочи производят

надлобковую пункцию мочевого пузыря. Кожу над лобком по средней линии

смещают пальцем на 1,5-2 см кверху, и тонкую иглу вкалывают строго

перпендикулярно коже на глубину 5-6 см (одновременно производя местную

анестезию). Если моча не вытекает, то ее отсасывают шприцем. Перед

пункцией необходимо убедиться (перкуторно или пальпацией) в том, что

мочевой пузырь выстоит над уровнем лобковых костей.

Лечение

разрывов мужского мочеиспускательного канала только оперативное.

Накладывают надлобковый свищ, через который вводят два катетера до места

разрыва: один катетер проводят из мочевого пузыря, а другой – через

дистальную часть мочеиспускательного канала. Наружный катетер проводят в

мочевой пузырь, и на нем зашивают разрыв мочеиспускательного канала

кетгутом.

Рану на промежности

зашивают до дренажей, введенных в парауретраль-ную клетчатку. Катетер на

2-3 нед. оставляют в мочеиспускательном канале. В надлобковый свищ

вводят дренаж для постоянного отведения мочи.

Повреждение прямой кишки происходит

при введении клистирного наконечника или при преступных ранениях через

анальное отверстие, реже – изнутри при переломах костей (крестца или

копчика во время репозиции отломков через прямую кишку).

Повреждения прямой кишки подразделяют следующим образом. 1. Внутрибрюшинные ранения:

а) проникающие;

б) непроникающие.

2. Внебрюшинные ранения:

а) проникающие;

б) непроникающие.

Клинически

внутрибрюшинные проникающие ранения прямой кишки характеризуются

симптомом “острого живота”, что является показанием для срочной

лапаротомии.

При внебрюшинных

повреждениях прямой кишки отмечаются выделение крови из заднего прохода,

позывы на дефекацию. Во время обследования прямой кишки пальцем

обнаруживаются рана ее стенки и кровь на перчатке.

Инструментальное (ректоскопом) обследование прямой кишки при подозрении на ее ранение не рекомендуется.

Если

ранение прямой кишки происходит чрескожно рядом с задним проходом, то

можно наблюдать выделение крови и кишечного содержимого через рану.

Вскоре

после ранения (через несколько часов) в параректальной клетчатке

развивается гнойно-некротический процесс. Общее состояние больного

ухудшается (появляются тревога, повышение температуры тела, нарушение

сна, спутанность сознания).

В

некоторых случаях возникает рефлекторный спазм сфинктера заднего

прохода, что способствует переполнению прямой кишки и проникновению

кишечного содержимого через рану в параректальную клетчатку. Из наружной

раны выделяется ихорозное содержимое с каловым запахом.

Гнойно-некротический процесс может осложниться пиемией, сепсисом,

анаэробной инфекцией.

Лечение. Хирургическая

тактика при внебрюшинном ранении прямой кишки зависит от локализации

ранения и заключается в хирургической обработке раны и дренировании

параректальной клетчатки салфетками с мазью Вишневского.

Делают попытку зашить рану прямой кишки через расширенную чрескож-ную рану трехрядным швом.

Когда

входное раневое отверстие находится на ягодице или на бедре,

дренирование параректальной клетчатки целесообразно осуществить через

па-раректальные дополнительные разрезы со стороны промежности. Отведение

кишечного содержимого осуществляют через насильственно расширенный

задний проход и резиновую трубку или через противоестественный задний

проход, наложенный на сигмовидную кишку.

Источник