Ушиб головного мозга пластинчатая субдуральная гематома

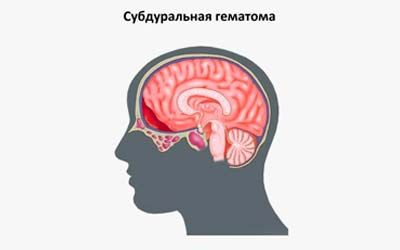

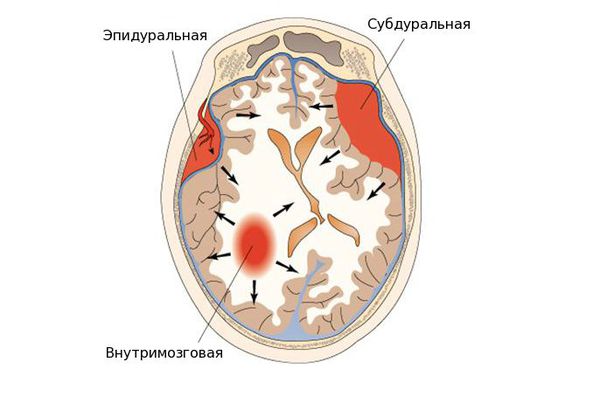

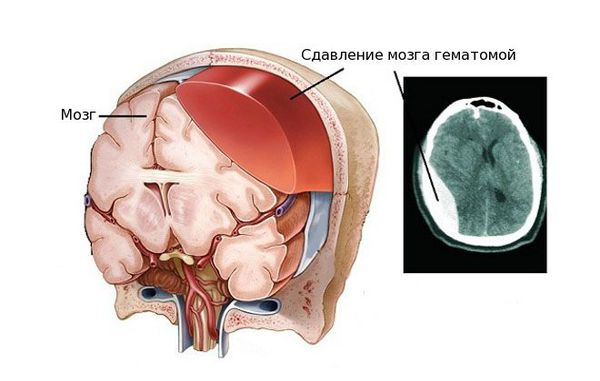

Субдуральная гематома представляет собой внутричерепное скопление крови между мозговыми оболочками (паутинной и твердой). Чаще всего она возникает после травмы и проявляется в виде нарушений психики и сознания. У мужчин такая патология встречается в три раза чаще, чем у женщин. В большинстве случаев она наблюдается у людей старше сорока лет.

Субдуральная гематома возникает в результате черепно-мозговой травмы

Субдуральная гематома возникает в результате черепно-мозговой травмы

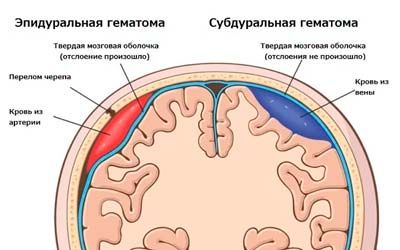

Практически 22% тяжелых ЧМТ (черепно-мозговых травм) сопровождаются появлением субдуральной гематомы. В отличие от эпидуральной, субдуральная форма кровоизлияния может образоваться не только на травмированном участке головы, но и с противоположной стороны.

Причины

Причиной появления субдуральной гематомы головного мозга может стать:

- разрыв пиальных или корковых сосудов, которые проходят в субдуральном пространстве, произошедший в результате черепно-мозговой травмы. При этом голова должна быть малоподвижной, а предмет, которым наносится удар, небольшим по площади;

- перемена направления движения или резкая остановка при падении на ноги или на ягодицы. При этом резкое встряхивание головы приводит к смещению мозга внутри черепной коробки, в результате чего интракраниальные вены разрываются;

- удар головой об массивный малоподвижный объект. Кровоизлияние становится следствием разрыва вен, впадающих в сагиттальный венозный синус. Чаще всего причиной такого вида травм является падение с большой высоты или навзничь, столкновение мотоциклов или машин;

- воздействие на неподвижную голову предмета с объемной площадью контакта. Часто травмы такого вида возникают при падении на голову тяжелых предметов, бревен, снежных глыб, бортов автомашин. В этом случае также происходит разрыв мостовых вен, впадающих в верхний сагиттальный синус;

- сосудисто-церебральные патологии, причиной которых является системный васкулит, артериальная гипертензия или аневризма церебральных сосудов;

- нарушение свертываемости крови в результате коагулопатии или бесконтрольного приема антикоагулянтов.

Форма и тяжесть кровоизлияния зависит от многих факторов, включая направление удара

Форма и тяжесть кровоизлияния зависит от многих факторов, включая направление удара

Если одновременно происходит воздействие нескольких механизмов травмирования, у пациента возникают двухсторонние субдуральные гематомы.

Классификация

В зависимости от причин возникновения субдуральной гематомы, определяют:

- нетравматическое кровоизлияние;

- травматическое кровоизлияние (с отсутствием или наличием проникающей раны).

Также субдуральные гематомы классифицируют следующим образом:

Чтобы образовалась острая субдуральная форма, черепно-мозговая травма должна носить тяжелый характер. Для появления острой и подострой формы достаточно легкого травмирования.

Пластинчатой субдуральной гематомой называют кровоизлияние небольшого объема (до 50 мл), которое при проведении КТ-исследования не дает смещения желудочковой системы головного мозга.

В зависимости от механизма образования кровоизлияний, их классифицируют следующим образом:

- гомолатеральные: при этом площадь травмирующего агента небольшая, и прикладывается он к неподвижной или малоподвижной голове;

- контралатеральные: возникают при ударе головой, находящейся в движении, о неподвижный или массивный предмет или вследствие травмирования агента широким предметом неподвижной головы.

Читайте также:

6 наиболее распространенных мифов о человеческом мозге

Правила поведения при стихийных бедствиях

Ребенок и спорт: как не нанести вреда здоровью

Симптомы

При субдуральной гематоме у пациента наблюдаются локальные, общемозговые и вторичные стволовые симптомы. Это обусловлено сжатием мозга и повышением внутричерепного давления. Особое внимание уделяется «светлому» промежутку (периоду после травмы, во время которого симптомы, указывающие на наличие кровоизлияния, отсутствуют).

При тяжелых ЧМТ он может составлять несколько минут, в то время как при подострой или хронической форме он растягивается на несколько недель или даже месяцев.

В некоторых случаях появление признаков патологии вызывает дополнительная травма или резкий скачок артериального давления. Чаще всего изменение состояния сознания происходит постепенно. В редких случаях пациент внезапно впадает в коматозное состояние (как при эпидуральном кровоизлиянии).

Самую важную роль среди очаговых признаков травмы играет одностороннее расширение зрачка, при котором снижается его реакция на свет:

- острая форма заболевания: зрачок максимально расширен и практически не реагирует на свет;

- подострая и хроническая форма заболевания: возникает умеренный мидриаз (при этом реакция зрачка на свет сохраняется).

Другим постоянным симптомом субдуральной гематомы является распирающая головная боль. Она сопровождает пациента практически постоянно, отдает в область глаз или затылок и усиливается при движении глазных яблок. Цефалгия усиливается при постукивании по черепу и может сопровождаться тошнотой, рвотой, светобоязнью.

У пациента часто наблюдается дезинтеграция сознания в виде следующих проявлений:

- психические расстройства, протекающие с нарушением внимания, мышления, помрачения сознания;

- растерянность, бессвязность речи и мышления, хаотичность движений;

- «лобная» психика, снижение критики к своему состоянию;

- нарушение поведения;

- состояние эйфории.

У пациентов с гематомой часто наблюдается психомоторное возбуждение. В некоторых случаях возможно наличие эпилептических припадков.

Патология может сопровождаться изменением мышечного тонуса, человек начинает двигаться слишком медленно, при этом нарушается хватательный рефлекс.

Классический вариант

Этот вариант субдуральной гематомы встречается достаточно редко. Для него характерна следующая клиническая картина:

- кратковременная потеря сознания в момент черепно-мозговой травмы;

- длительность светлого промежутка составляет от 10 минут до 2 суток.

У пациента возникает головная боль, головокружение и тошнота. На следующем этапе появляется сонливость, головная боль резко усиливается, человек становится неадекватным. Отчетливо проявляется гомолатеральный мидриаз. Наряду с потерей сознания изменяется ритм дыхания, повышается артериальное давление, возникают тонические судороги.

Субдуральная гематома со стертым «светлым» промежутком или без него

Этот вариант типичен для тяжелых ушибов головного мозга. Первичная потеря сознания может легко перерасти в кому. В дальнейшем возможно восстановление сознания, при этом отмечается психомоторное возбуждение, возникает головная боль и тошнота. Через некоторое время пациент повторно теряет сознание.

Довольно часто наблюдается вариант без «светлого» промежутка. После серьезной черепно-мозговой травмы человек впадает в кому, и в дальнейшем до момента операции или его гибели никакая положительная динамика не наблюдается.

Диагностика и лечение

Для того чтобы диагностировать патологию после тяжелых черепно-мозговых травм, проводят такие исследования, как: рентгенография черепа, Эхо-ЭГ, офтальмоскопия, КТ или МРТ головного мозга.

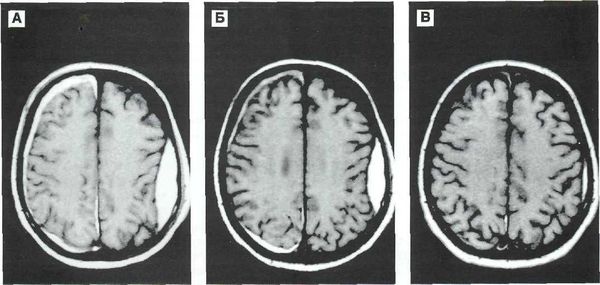

Диагноз подтверждают при помощи компьютерной томографии

Диагноз подтверждают при помощи компьютерной томографии

Медикаментозная терапия

Консервативное лечение проводится в следующих случаях:

- пострадавший находится в ясном сознании, имеет гематому толщиной менее 1 см, со смещением церебральных структур до 3 мм;

- отсутствие признаков сдавливания мозга;

- внутричерепное давление не превышает 25 мм рт. ст.;

- стабильный неврологический статус.

В комплексной терапии применяются антифибринолитические препараты (Викасол, Аминокапроновая кислота). Другие лекарственные средства, в зависимости от целей лечения:

- профилактика вазоспазма: Нимодипин или Нифедипин;

- устранение отека мозга: Маннит или Маннитол;

- купирование симптоматики: противорвотные, противовоспалительные, обезболивающие и седативные препараты.

При правильном и своевременно начатом лечении рассасывание кровоподтека происходит в течение месяца.

Пациенту показан постельный режим и длительный прием препаратов, ускоряющих рассасывание кровоизлияния. Методы народной медицины при таких травмах не оказывают необходимого воздействия. Такой подход к лечению способствует ухудшению здоровья пациента и хронизации процесса.

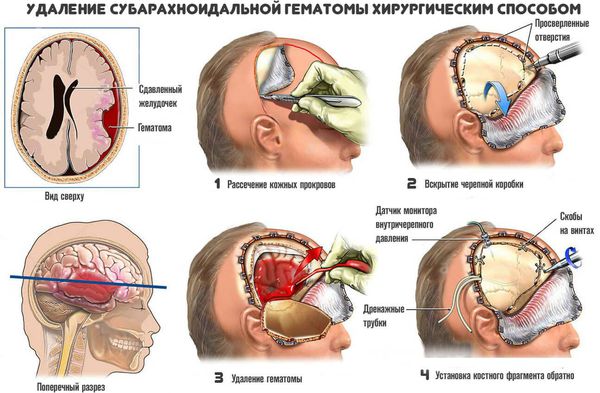

Хирургическое вмешательство

При острых и подострых субдуральных гематомах, вызывающих сдавливание и смещение мозга, показано немедленное хирургическое вмешательство. Чем раньше устраняют кровоизлияние, тем больше у пациента шансов на выздоровление.

Необходимость хирургического вмешательства определяется врачом после проведения диагностических исследований

Необходимость хирургического вмешательства определяется врачом после проведения диагностических исследований

Также операция показана при подострой форме, если у пациента возникают признаки внутричерепной гипертензии или нарастает очаговая симптоматика.

Операция может быть проведена и при хронической гематоме: хирургическое вмешательство может понадобиться, если состояние больного ухудшается, возникает застой в глазном дне и нарастают головные боли. В этом случае выполняется закрытое наружное дренирование.

Прогноз

При этом виде травм летальный исход наступает в 50–60% случаев. Чаще умирают пациенты пожилого возраста. Наиболее благоприятный прогноз для больных, которым была проведена хирургическая операция на протяжении первых шести часов после черепно-мозговой травмы.

Легкие формы кровоизлияний поддаются консервативному лечению и рассасываются в течение месяца. В некоторых случаях происходит трансформация в хроническую форму.

Необходимо отметить, что само кровоизлияние не является причиной летального исхода. В большинстве случаев смерть наступает в результате повреждения тканей мозга, отека или вторичной церебральной ишемии.

Угроза летального исхода сохраняется и после удаления кровоизлияния путем хирургического вмешательства, поскольку в послеоперационном периоде возможно нарастание церебрального отека.

При занятиях травматичными видами спорта важно одевать средства защиты

При занятиях травматичными видами спорта важно одевать средства защиты

Для того чтобы избежать появления травм и кровоизлияний, необходимо соблюдать правила техники безопасности. При езде на мотоциклах, роликовых коньках, занятиях экстремальными видами спорта или нахождении на стройках нужно использовать защитный шлем.

Устранением последствий ЧМТ занимаются такие специалисты, как нейрохирург, травматолог и невролог. При любых черепно-мозговых травмах необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Видео

Предлагаем к просмотру видеоролик по теме статьи.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Источник

Субдуральная гематома — патологическое состояние, характеризующееся ограниченным скоплением крови между твёрдой и паутинной оболочками мозга. На её долю приходится до 40% всех внутричерепных гематом. Чаще всего она возникает вследствие черепно-мозговых травм у пациентов в возрасте от сорока лет мужского пола.

Опасность субдуральной гематомы заключается в том, что она негативно влияет на расположенные вокруг неё мозговые структуры посредством давления на них, их смещения и даже повреждения. Таким образом, она наносит им серьёзный время. Причины её появления заключаются в кровоизлияниях и травматических повреждениях кровеносных сосудов головного мозга.

Пройти диагностику и лечение гематом в Москве приглашает отделение нейрохирургии ЦЭЛТ. Наша многопрофильная клиника оборудована по последнему слову техники и располагает высокоточным диагностическим оборудованием, позволяющим правильно ставить диагноз. Наши специалисты используют щадящие методики позволяющие проводить лечение в соответствии с международными стандартами.

Этиология субдуральных гематом

Данный вид гематом чаще всего является следствием травматических черепно-мозговых травм и развивающихся из-за них разрывов кровеносных вен, проходящих в субдуральном пространстве. Однако, причины не обязательно кроются в травмах, иногда гематомы могут быть спровоцированы патологическими состояниями, характеризующимися разрушением стенок кровеносных сосудов, снижением их пластичности. Другие причины заключаются в следующем:

- Заболевания крови, меняющие её свойства;

- Болезни кровеносных сосудов головного мозга;

- Повышенное внутрисосудистое и артериальное давление;

Гематома, сформировавшаяся со стороны повреждения, появляется при малой площади контакта и даже без прямого контакта. Подобное может случиться во время слишком резкой остановки или смене направления движения, а также при падении на нижние конечности или ноги. В процессе происходит резкое встряхивание головы, провоцирующее смещение мозговых полушарий внутри черепа, влекущее за собой разрыв кровеносных вен.

Что касается гематомы, сформировавшейся с противоположной стороны от повреждения, то она может сформироваться при ударе головой о крупногабаритный малоподвижный объекта, обуславливающий большую площадь контакта. Намного реже гематомы образуются при травмах непосредственно вен и артерий при нарушениях целостности твёрдой церебральной оболочки.

Клиника субдуральных гематом

Клинические проявления при субдуральных гематомах представлены двумя большими группами, ознакомиться с которыми можно в нашей таблице, представленной ниже:

| Группа симптомов | Клинические проявления |

|---|---|

| Общемозговые симптомы гематом |

|

| Очаговые симптомы гематом |

|

Диагностика субдуральных гематом

Распознавание субдуральной гематомы может быть серьёзно затруднено разнообразием её клинических проявлений. Для того чтобы правильно поставить диагноз невролог учитывает следующие факторы:

- Характер и особенности травматического повреждения;

- Развитие нарушений сознания;

- Наличие/отсутствие светлого промежутка;

- Неврологический статус пациента.

Инструментальные диагностические исследования, которые назначают пациенту, представлены следующим:

- Рентгенография черепной коробки;

- Детальный осмотр глазного дна (офтальмоскопия);

- Церебральная ангиография (исследование сосудов головного мозга);

- Компьютерная и магнитно-резонансная томография в т.ч. и с контрастом.

Лечение субдуральных гематом

Тактика лечения субдуральных гематом основывается на результатах диагностических исследований и индивидуальных показаниях пациента. Она может заключаться в применении консервативных или хирургических методик.

| Методики лечения гематомы | В чём заключаются? |

|---|---|

| Консервативные | Показаны пациентам, которые не утратили ясность сознания при гематомах толщиной до 10-ти мм, сопровождающимися смещением структур не более чем на 3 мм. Их, также применяют, если пациент пребывает в глубоком угнетённом сознании или в коме при условии, что объём гематомы не превышает сорока миллилитров, а внутричерепное давление не ниже 25-ти мм. рт. ст. Консервативное лечение предусматривает применение препаратов для профилактики отёка мозга, снятия болевых ощущений, рвотных позывов и судорог. |

| Нейрохирургические | Хирургическое вмешательство практикуют при гематомах с симптоматикой компрессии головного мозга, очаговыми проявления или при синдроме повышенного интракарниального давления. Удаление может проводиться с применение эндоскопических методик через специально созданное отверстие. Помимо этого, применяется краниотомия, направленная на удаление не только гематомы, но и очагов размозжения. |

В отделении неврологии ЦЭЛТ ведут приём неврологи и нейрохирурги с многолетним опытом научной и практической работы. Вы можете записаться к ним на приём онлайн на нашем сайте или связавшись с нашими операторами: +7 (495) 788 33 88.

Источник

Над статьей доктора

Яковлева Д. В.

работали

литературный редактор

Вера Васильева,

научный редактор

Сергей Федосов

и

шеф-редактор

Лада Родчанина

Дата публикации 16 марта 2020Обновлено 16 марта 2020

Определение болезни. Причины заболевания

Гематома головного мозга — это грозное патологическое состояние, при котором кровь изливается из повреждённого сосуда внутрь черепной коробки. Скапливаясь во внутричерепном пространстве или в веществе головного мозга, кровь сдавливает мозг и повреждает его. Стремительно появляются и прогрессируют неврологические симптомы, столь же быстро, а иногда и молниеносно, гематома приводит к угнетению сознания, вплоть до комы. Данное состояние является тяжёлым и зачастую угрожает жизни, поэтому требует своевременной диагностики и лечения [1].

Согласно зарубежным источникам:

- ежегодно инсульт головного мозга с формированием гематомы случается у 2400 человек из 1 млн жителей западных развитых стран;

- из них более 700 человек ежегодно погибает;

- менее половины из этих 2400 человек восстанавливаются и способны полноценно обслуживать себя [11].

Причины развития гематомы головного мозга:

- Основная — артериальная гипертензия и атеросклеротическая болезнь[2]. Риск инсульта с формированием гематомы среди пациентов с артериальной гипертензией составляет 60 %;

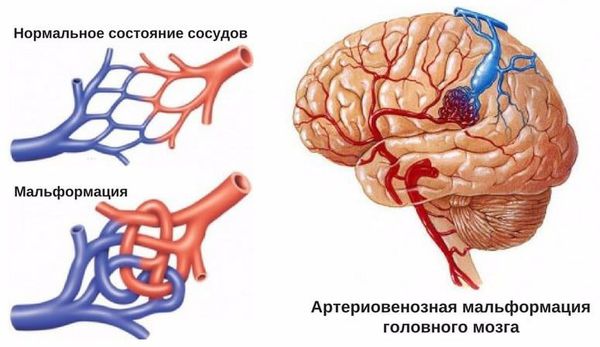

- Пороки развития сосудов головного мозга. К ним относят аневризму (выпячивание стенок мозговых артерий) и артериовенозную мальформацию (патологическое переплетение артерий и вен).

- Опухоли головного мозга, воспалительные заболевания сосудов, нарушения свёртывающей системы крови с повышением кровоточивости.

- Препараты, повышающие кровоточивость: антикоагулянты, антиагреганты и фибринолитики. Эти медикаменты назначают пациентам со склонностью к образованию тромбов и после тяжёлых шунтирующих операций. Приём лекарств необходим, но риск развития гематомы головного мозга при этом возрастает.

- Черепно-мозговые травмы. Гематомы возникают в 55 % всех случаев черепно-мозговых травм и являются причиной 2/3 смертей при данных повреждениях [12]. Травмы мозга — одна из самых частых причин смерти в развитых странах. По статистике они находятся на третьем месте после летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии [7].

Причины развития гематом головного мозга зависят от возраста пациента:

- у детей — пороки развития сосудов головного мозга и болезни системы крови [3];

- у молодых взрослых — артериальная гипертензия, алкогольная и наркотическая интоксикации;

- у лиц среднего и пожилого возраста — артериальная гипертензия, опухоли головного мозга, артериовенозные мальформации и аневризмы.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы гематомы головного мозга

Гематома головного мозга проявляется различными способами. Симптомы делятся на две группы:

1. Общемозговые — головная боль, головокружение, тошнота или рвота. Вызваны значительным повышением внутричерепного давления.

2. Очаговые — слабость в руке или ноге, нарушение зрения или движений глаз и др. Напрямую зависят от расположения гематомы.

Симптомы острой нетравматической гематомы:

- интенсивная головная боль, вызванная физической нагрузкой, эмоциональным перенапряжением, повышенным артериальным давлением [3];

- тошнота, рвота;

- нарушение речи;

- слабость в руке или ноге;

- асимметрия лица;

- крайне важные и тяжёлые признаки — судороги, кратковременная потеря или стойкое угнетение сознания, кома;

- пульсирующий шум в голове, нарушение координации или зрения, икота.

Патогенез гематомы головного мозга

К кровоизлиянию могут приводить травмы и различные заболевания. Однако при патологии всегда повреждается кровеносный сосуд и внутри или снаружи от вещества головного мозга скапливается кровь, для которой в норме нет места. Она сдавливает головной мозг и повреждает его отделы.

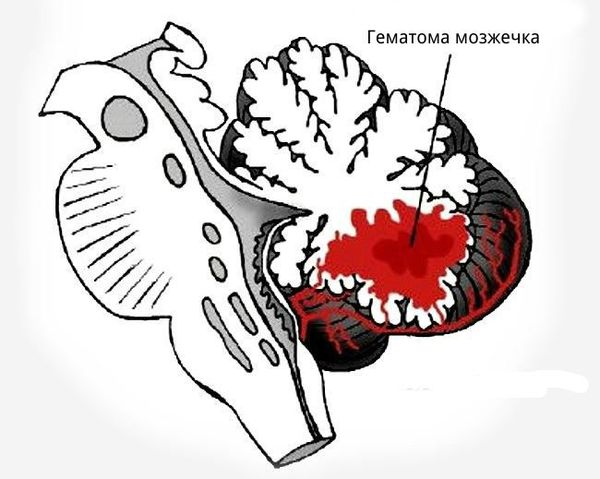

При внутримозговом кровоизлиянии гематома может формироваться в больших полушариях головного мозга и мозжечке. Расположение влияет на клиническую картину и косвенно указывает на причину кровоизлияния:

- гематомы, вызванные повышенным артериальным давлением, располагаются в глубоких отделах полушарий головного мозга вблизи таламуса или в мозжечке;

- более поверхностно локализованы гематомы, связанные с разрывом аневризм головного мозга, амилоидной ангиопатией (заболеванием мелких сосудов мозга), длительным приёмом препаратов, влияющих на свёртываемость крови, кавернозной ангиомой (сосудистой опухолью) или кровоизлиянием в опухоль;

- для артериовенозных мальформаций характерно расположение гематомы под корой головного мозга, а также прорыв крови в полость между мозговыми оболочками.

Классификация и стадии развития гематомы головного мозга

Все гематомы головного мозга подразделяются на две группы:

- нетравматические, или спонтанные;

- травматические, возникшие при травме.

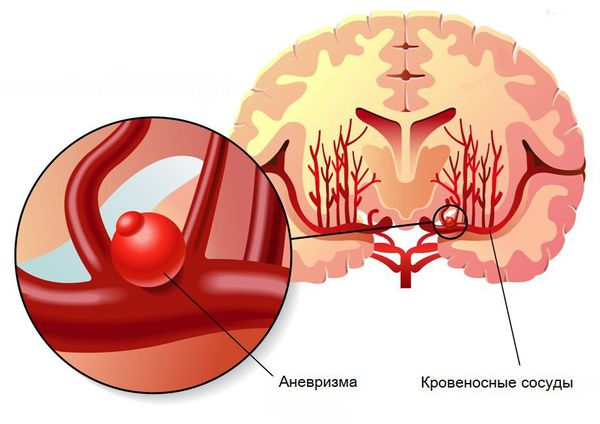

По локализации во внутричерепном пространстве выделяют:

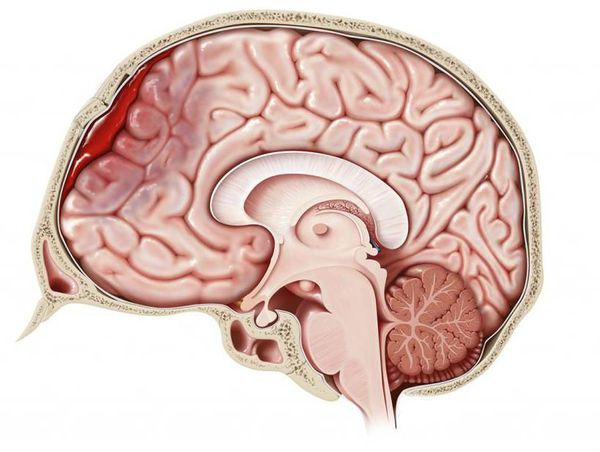

- эпидуральные гематомы — располагаются между внутренней поверхностью костей черепа и твёрдой мозговой оболочкой;

- субдуральные — локализованы между твёрдой мозговой оболочкой и веществом головного мозга;

- внутримозговые гематомы — залегают в веществе головного мозга.

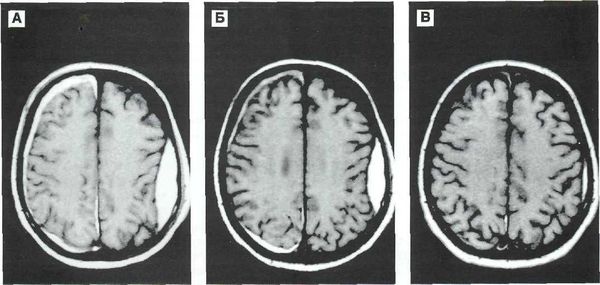

По срокам давности гематомы головного мозга подразделяются на три типа:

- острые — обнаружены в течение трёх суток после возникновения;

- подострые — выявлены через 3-21 день после травмы;

- хронические — после травмы и появления гематомы прошло более 21 дня.

Врач может определить приблизительный возраст гематомы по снимкам компьютерной и магнитно-резонансной томографии (КТ и МРТ). От срока давности зависит выбор методов лечения.

По глубине расположения гематомы делятся на два вида:

- поверхностные (подкорковые);

- глубокие (в центральных отделах полушария).

Внутримозговые кровоизлияния, приводящие к гематомам, разделяют на две группы:

- первичные, вызванные артериальной гипертензией (70-90 % всех внутримозговых гематом) [9];

- вторичные, связанные с нарушениями свёртываемости крови, сосудистой патологией и кровоизлиянием в опухоль.

Существует два механизма развития кровоизлияния:

- излившаяся кровь расслаивает вещество головного мозга и формирует полость с жидкой средой и кровяными свёртками;

- кровь пропитывает вещество мозга, перемешиваясь с ним.

Осложнения гематомы головного мозга

Внутричерепная гематома как частое последствие черепно-мозговых травм вызывает ряд нарушений, связанных с работой мозга. Так как череп является замкнутой жёсткой костной структурой, он не способен растягиваться и увеличиваться в объёме. Поэтому образовавшееся внутри черепной коробки скопление крови давит на головной мозг, спинномозговую жидкость и сосуды головного мозга, вытесняя и занимая их место. Именно из-за этого состояние пациента осложняется ещё сильнее/> [4][5].

Вне зависимости от того, вызвана гематома травмой или заболеванием, проявление патологии схожее. Гематома вызывает следующие нарушения:

- Двигательные и чувствительные нарушения, например в ногах и руках. Возникают вследствие ограниченного проведения нервных импульсов.

- Гибель клеток мозга и отёк в результате сдавления сосудов головного мозга, ухудшения кровоснабжения и оттока крови.

- Смещение участков головного мозга.

- Повышение внутричерепного давления.

- Нарушение движения спинномозговой жидкости внутри черепа.

- Самое опасное последствие — вклинение ствола головного мозга в большое затылочное отверстие. Это приводит к остановке дыхания и сердечно-сосудистой деятельности.

Все вышеперечисленные процессы взаимосвязаны и влияют друг на друга. Последствия различаются в зависимости от объёма гематомы, расположения, наличия прорыва крови в желудочковую систему, нарушения циркуляции спинномозговой жидкости и других факторов. В самом худшем варианте — это смерть.

Часто после травмы головы с повреждением сосудов гематома развивается в течение трёх часов. Однако известны случаи отсроченных гематом, возникших через 72 часа. Невозможно точно указать время, когда гематома начнёт ухудшать состояние пациента, так как это зависит от её объёма. Малые гематомы, расположенные вне зон, регулирующих деятельность мышц и органов чувств, могут остаться незамеченными без проведения КТ и МРТ исследований.

Диагностика гематомы головного мозга

Как правило, пациенты или их родственники (если пациент находится в бессознательном состоянии) сперва сталкиваются не с неврологом или нейрохирургом, а с врачом скорой помощи, общей практики или терапевтом. Врач предполагает наличие внутричерепного кровоизлияния на основании состояния пациента, жалоб и сведений, полученных от него и сопровождающих лиц. В некоторых случаях определить гематому оказывается сложной задачей, и дальнейшую диагностику проводят врач-невролог или нейрохирург.

Для определения степени поражения головного мозга невролог и нейрохирург проводят оценку неврологического статуса (осмотр, проверка рефлексов). После этого подбирается тактика лечения.

Для подтверждения или опровержения гематомы, определения её расположения, сроков появления, размеров, степени сдавления головного мозга применяют методы нейровизуализации:

- Бесконтрастная компьютерная томография (КТ) — достоверный способ диагностики острых гематом головного мозга. КТ позволяет распознать гематому, её объём, воздействие на различные структуры головного мозга. На основании снимков КТ нейрохирург определяет тактику и объём оперативного вмешательства. Большинство стационаров, особенно оказывающих экстренную помощь, оснащены КТ аппаратами. Однако в хронической стадии и при пороках сосудов головного мозга без кровоизлияния КТ может не предоставить врачу нужной информации. В этих случаях применяют МРТ [8].

- Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет более подробно рассмотреть мягкотканные структуры. Поэтому в случае затруднений при диагностике, несмотря на проведённое КТ исследование, врач может назначить МРТ.

- Церебральная ангиография (золотой стандарт визуализации аневризм головного мозга [10]), магнитно-резонансная ангиография (МРА) или КТ-ангиография дополняют МРТ исследования для определения патологии сосудов головного мозга. Преимущество КТ-ангиографии — возможность получить 3D-модель сосудов головного мозга и определить расположение относительно сосудистых или костных структур.

Ранее для диагностики широко применяли люмбальную пункцию. Однако этот метод имеет существенные недостатки и постепенно вытесняется вышеперечисленными, хотя в лечебных учреждениях, не оснащённых КТ и МРТ аппаратурой, применяется до сих пор.

Лечение гематомы головного мозга

Выделяют два вида лечения: консервативное и хирургическое.

Консервативное лечение

Методы консервативного (медикаментозного) лечения нормализуют жизненные функции организма:

- поддерживают артериальное давление на необходимом уровне: так, чтобы кровоснабжение головного мозга сохранялось, но объём гематомы при этом не увеличивался;

- воздействуют на свёртывающую систему крови;

- предотвращают и устраняют отёки;

- укрепляют сосудистую стенку.

Это крайне важный и ответственный этап лечения. Все мероприятия проводит врач, глубоко анализируя патогенетические процессы в организме человека. Многие методы основаны на лабораторных данных. Консервативную терапию ни в коей мере не могут контролировать или регулировать родственники либо сочувствующие лица из-за отсутствия у них этих знаний. Например снижение давления при гипотензивной терапии не должно быть резким. Его понижают до уровня, который не совпадает с показателями нормы для здорового человека. Давление поддерживают в определённых пределах: оно не должно быть слишком высоким, но и слишком низким. Это позволяет снизить риск продолжения кровоизлияния и сохранить адекватное кровенаполнение головного мозга для его защиты от вторичного повреждения из-за кислородного голодания.

Консервативные методы применяют для лечения в следующих случаях:

- гематомы небольших размеров и не оказывают значительного давления на мозг;

- гематомы не вызывают смещение структур головного мозга, грубого угнетения сознания, сопровождаются умеренными неврологическими нарушениями.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение заключается в механическом удалении гематомы. В результате прекращается давление гематомы на мозг.

Применяют несколько методов хирургичекого удаления внутримозговых гематом:

- Пункционный метод — выкачивание жидкой части гематомы (аспирация) через отверстие. Однако удалить всю гематому таким способом невозможно, так как обычно она на 80 % состоит из кровяных сгустков, а жидкий компонент составляет 20 % и меньше. Метод применяют только при тяжёлой форме заболевания для спасения жизни. Если после операции состояние пациента не улучшается, то используют радикальные методы удаления.

- Открытый метод — традиционный способ удаления гематомы путем создания отверстия в костной ткани черепа (трепанации), рассечения участка мозга (энцефалотомии) и аспирации отсосом как жидкой крови, так и её сгустков. Метод позволяет полностью удалить гематому. Однако сопровождается дополнительной хирургической травмой мозга, что приводит к нарастанию отёка, усилению смещения и деформации структур мозга и нередко вызывает повторное кровоизлияние.

- Эндоскопический метод — перспективная технология удаления внутримозговых гематом. Совмещает низкую травматичность пункционного метода с возможностью полного удаления гематомы. Но метод можно применять только при условии прозрачности среды в зоне операции. Например, при кровотечении проведение операции затруднено, а часто и невозможно.

- Стереотаксический метод — проводят при помощи специальных инструментов, погружённых в головной мозг через отверстие диаметром 5–10 мм. Особенность метода — перенос координат гематомы с помощью компьютерной томографии или рентгенографии. Технология уменьшила летальность глубоких гематом на 22 % в сравнении с консервативными методами лечения. Однако в 10-16 % случаев возможны повторные кровоизлияния в первые несколько суток после операции.

- Нейронавигационный метод — применяют нейронавигационные системы: ОртiсаI Тracking System «Radionics Inc» Compass Cygnus PFS System, «Compass» Vectorvision ВrаinLАВ. Метод с высокой точностью определяет расположение гематомы. Технология особенно эффективна при очагах в функционально значимых зонах мозга. Её широкое применение пока невозможно из-за высокой стоимости оборудования и ограниченного опыта операций у врачей [13].

Тактика оперативного вмешательства, его объём, меры для устранения сдавления головного мозга, сроки проведения операции и многое другое зависят от конкретной ситу?